「第8回 金沢自転車ネットワーク形成に向けた勉強会」開催!

日曜担当のmkです。

昨日8/25(土)午後、近江町交流プラザにて、第8回金沢自転車ネットワーク形成に向けた勉強会が開催されました。

主催は、金沢自転車ネットワーク協議会。

学識者である高山教授(金沢大学)、三国千秋名誉教授(北陸大学)、三国成子さん(自転車利用環境向上会議全国委員会会長・地球の友金沢)の先導のもと、国土交通省金沢河川国道事務所、石川県、金沢市、石川県警察本部及び所轄警察署が連携し、平成23年2月に設立された協議会です。詳しくはこちらのWEBサイトをご確認ください。

この勉強会は、三国千秋先生発案のもとでスタートし、8年目を迎えました。まさに継続は力なり。回を重ねるごとに市外・県外からの参加者も増え、全国区の集まりとなりつつあります。

今回のテーマは「金沢の自転車施策のこれまでの経験に学ぶ」

旧国道159号浅野川大橋~山の上~東山区間において全国初のバスレーンを活用した自転車走行指導帯の社会実験を行い、本格実施に至ってから丸10年が経過。このプロジェクトの詳細はこちらをご覧ください。

そのメモリアルイベントとして開催することとなった今回の勉強会。その様子をお届けします。

▼第8回金沢自転車ネットワーク形成に向けた勉強会。プログラムはこのとおり。

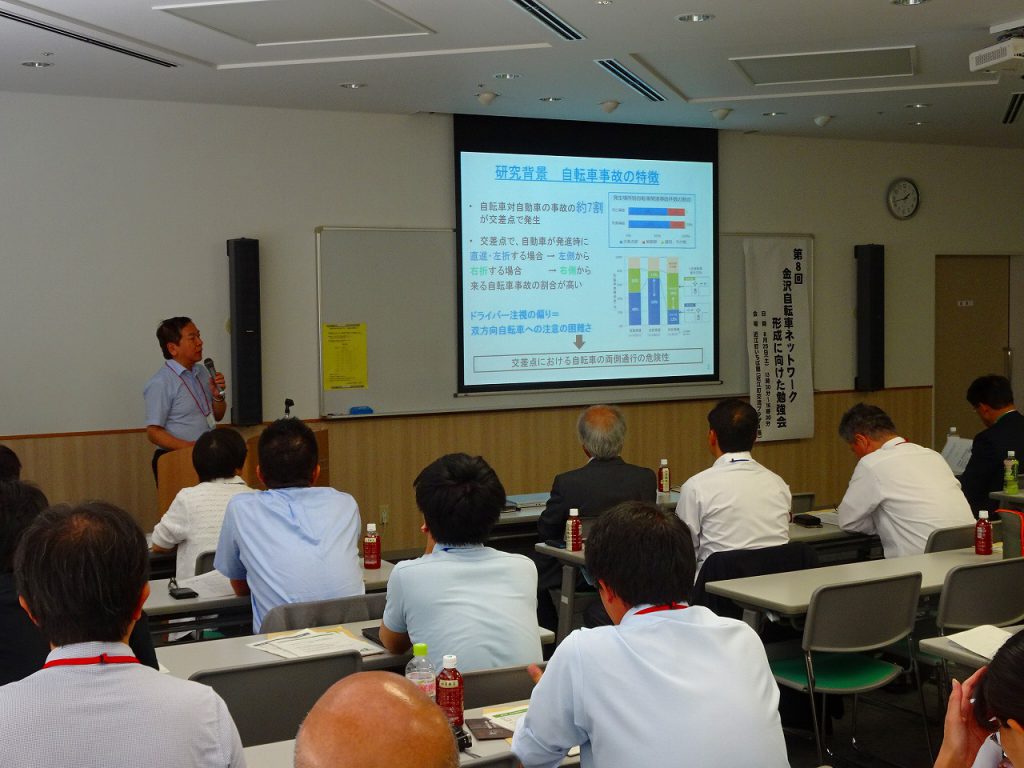

▼会場には約70名の方々にご来場いただき、ほぼ満席状態!

▼主催者である金沢自転車ネットワーク協議会の高山純一会長のご挨拶からスタート。長年にわたって、バスや自転車をはじめとする金沢の交通政策をリードされています。高山先生なくして金沢の交通は語れません。

▼続いて、公務でご多忙の中、山野之義金沢市長にもご挨拶をいただきました。「まちのり」の本格導入を強力に牽引してくださった恩人。心より感謝申し上げます。

▼基調講演は、徳島大学の山中英生教授より「金沢市内の自転車走行指導帯の整備効果、そしてこれからの自転車利用環境」をテーマにお話いただきました。なぜ徳島から金沢に関わってこられたのか、どんな研究をしているのか、自転車の未来はどうなっていくのか、といった大変興味深いお話をいただきました。自転車走行指導帯は車道左側通行のルール遵守割合を高めるだけでなく、その周辺の未整備区間でのルール遵守率向上にも効果的であることや、自動車の速度低減、自転車事故減少への寄与など、多くの効果を定量的にお示しいただきました。

▼中でも興味深かったのは「トランジション・マネジメント」という考え方。一言でいうと、個人の行動を変えて「未来のあたり前をつくる」ための手法。クールビズのノーネクタイのように、自転車の正しい乗り方を未来のあたり前にするにはどうするべきか、という示唆をいただきました。

その要点は、LQCアプロ―チ(手軽に・早く・安く)による社会実験と仲間づくり。その体験をもとにした合意形成やプランニング。そして継続的なマネジメントとフォローアップ。

これらはまさに、この10年間、金沢の自転車施策で取り組んできたプロセスであり、自転車に対する認識のトランジションが結果的に金沢で起こっていることを指摘されました。

▼続いては金沢での取組報告。トップバッターは国土交通省金沢河川国道事務所調査第二課の中さん。金沢市内における自転車関連事故分析についてご発表いただきました。自転車通行空間整備の取り組みを通じて、この10年間で自転車事故件数が7割近く減少。非常にインパクトのある成果が出ています。

▼続いて、石川県道路整備課の佐野さんより、「金沢井波線における自転車走行指導帯の設置」についてご紹介いただきました。道路空間の再配分により車線幅を狭めて自転車通行空間を確保していることや、植栽帯を一部削って交差点部の自転車通行空間や右折滞留部を設けていること、その結果として歩行者や自転車利用者の通行のしやすさに対する評価や車道左側通行の割合が向上していることがわかりました。

▼第一部の最後は金沢市歩ける環境推進課の西さんより、金沢市が制定した自転車の安全利用条例に関する内容をご紹介いただきました。最初に自転車保険の加入有無について会場の皆さんが挙手で応じる時間があり、皆さん自分事として聞き入っておられました。

▼第二部はパネルディスカッション。

▼コーディネーターは三国千秋先生。金沢自転車ネットワーク協議会ができてからは8回目の勉強会となりますが、それ以前から開催されており、約10年にわたって自転車施策に関する勉強会に携わっておられます。国・県・市・警察の間を強力につなぐ接着剤としての役割を長年務められており、千秋先生と奥様である三国成子さんのご夫妻なくして金沢の自転車施策は語れません。

▼パネラーとして登壇された方々の中で最初に紹介されたのは、国土交通省北陸地方整備局河川管理情報官の石川俊之さん。平成19年に社会実験を経て本格実施された「自転車走行指導帯」の生みの親であり、金沢の自転車施策の火付け役。国交省人生42年間のうち道路行政に関わったのはわずか2年。しかしその2年の功績は非常に大きいものとなりました。「古は自らが創る」を座右の銘とする熱き行政マンであり、当時一緒に仕事をさせていただいた師匠のようなお方です。

▼旧国道159号浅野川大橋~山の上~東山区間における全国初のバスレーンを活用した自転車走行指導帯の社会実験時の様子。全国初のことを成し遂げる苦労や困難、心構えなどをご自身の体験を踏まえ語ってくださいました。

▼続いては、石川県中能登土木総合事務所のと里山海道課長の山さん。当時は県道路整備課の担当者として、東金沢駅前の自転車通行空間整備などをご担当いただき、県道初・県内初となった道路空間の再配分による自転車専用通行帯の整備を実現してくださいました。全国98箇所に指定された自転車通行環境整備モデル地区のひとつでしたが、ガイドライン整備前で他都市にも好事例がまだ無い中、手探りで進めたことなどの苦労や工夫をお聞きすることができました。

▼続いて、石川県警察本部交通企画課課長補佐の平野さん。石川県警がこれまで関わってきた自転車施策の過去の経緯も踏まえながら、高山先生や三国ご夫妻のもと、道路管理者と警察が連携を継続・強化していくことの重要性を強調されていました。このような警察と道路管理者の連携は他都市では難しいとよく耳にしますが、城下町で細街路が多い金沢で、既存インフラをいかに活用しながら交通環境を良くするかという共通目標を掲げ、地道に大小の連携を図ってきた素晴らしい成果だと感じます。

▼続いて、金沢市道路建設課街路係長の中山さんより、中央小学校周辺の自転車走行指導帯の整備とその後の街頭指導等のフォローアップに関してお話いただきました。地域住民と高校性等の自転車利用者が問題意識を共有しながら合意形成していくことの重要性や、街頭指導を通じて地域住民と道路利用者が挨拶を交わせる関係になっていくことの大切さを語ってくださいました。また、最初は反対をしていた方が、ワークショップでの議論や現場での街頭指導などを重ねることで、良い取り組みということを認識し、賛同してもらえるようになったという素敵な経験もご紹介いただきました。

▼コメンテーターの高山先生からは、継続の秘訣として、地道に努力し続けることの大切さを。山中先生からは、すでに自転車交通に対する道路利用者の認識のトランジションが起こりつつある金沢で「未来のあたり前」が実現することを期待しているとのお話をいただきました。

▼フロアからのコメントとして、阪神高速の計画部長であり、当時は金沢河川国道事務所長として「金沢自転車通行空間整備ガイドライン」の策定にご尽力いただいた森本さんにお話いただきました。他都市の状況を熟知する立場から、金沢のような連携体制をうまく機能させるには関係者の間を取り持つコーディネーターが不可欠であることなど、重要なご指摘をいただきました。

▼堺市自転車まちづくり部自転車企画推進課主幹の麻さんからは、今年の10/26~27の二日間にわたり開催される「第7回自転車利用環境向上会議in堺」の告知が行われました。この向上会議も平成24年10月に金沢で開催されたことをきっかけに継続しているものであり、今や参加者400名を超える大きな会議となってきています。詳細や参加申込、ポスター発表申込はこちら。

▼閉会の挨拶は、金沢河川国道事務所の山田事務所長。これまでの10年の経験を踏まえながら、今後さらに国・県・市・警察及び関係団体等の連携を強化しながら、トップランナーとして自転車施策の発展に努めていくとの力強いお言葉をいただきました。

▼最後に第二部登壇者等で記念撮影。

この10年の金沢自転車施策をともに進めてきた立場として、とても誇らしく懐かしい気持ちになったと同時に、自転車活用推進法が施行され、それに基づく推進計画が策定された今、次の10年に向けて新たな自転車施策を展開していくことの重要性を実感することができた素晴らしい勉強会でした。

「まちのり」はもちろん、これからも金沢の自転車利用環境を向上していけるよう全力で頑張ってまいりたいと思います。

引き続き、よろしくお願い致します!

ではまた。