「第8回全国コミュニティサイクル担当者会議」に参加♪

日曜担当のm.kです。

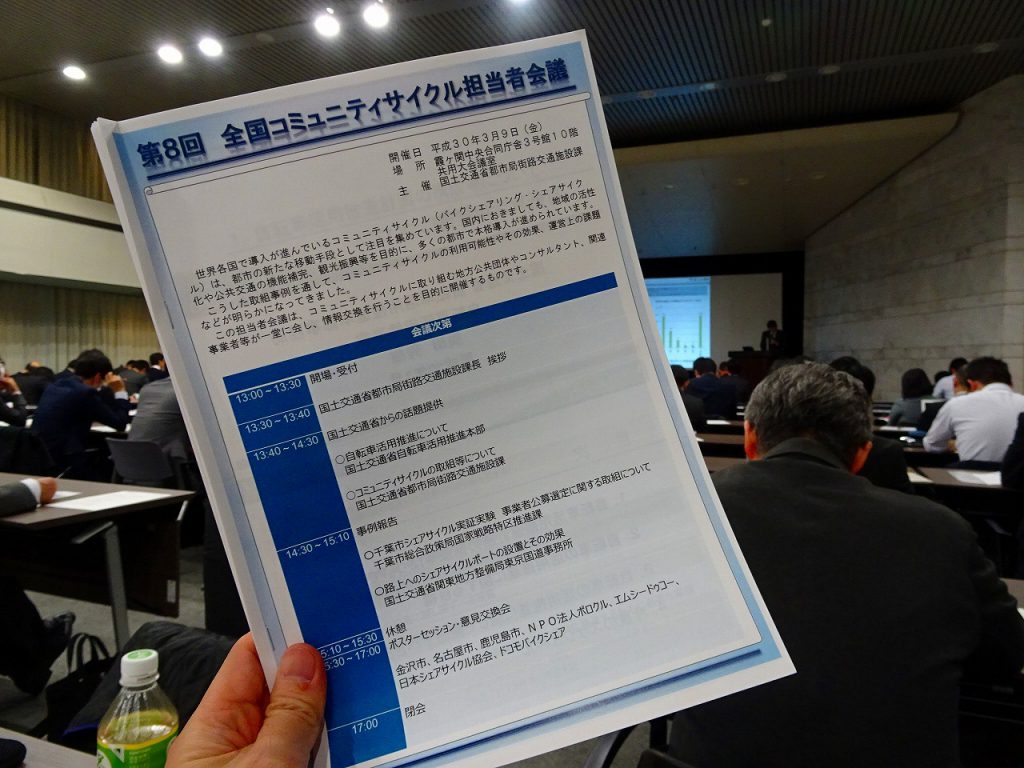

今回は、3月9日(金)午後に開催された「第8回全国コミュニティサイクル担当者会議」のレポートをお届けします。

第1回は「まちのり」の社会実験が行われた平成22年度。あれからはや8年が経過しましたが、おそらく会議参加者の中でも数少ない皆勤賞のわたくし。継続的に関わることができてとてもありがたく思っております。以下、ざっと会議の様子をご紹介しますね。

▼プログラムはこちら。

▼国土交通省都市局街路交通施設課の渡辺課長よりご挨拶。今回も約200名とたくさんの参加者に対し、シェアサイクルのさらなる普及や発展に向けたエールが送られました。

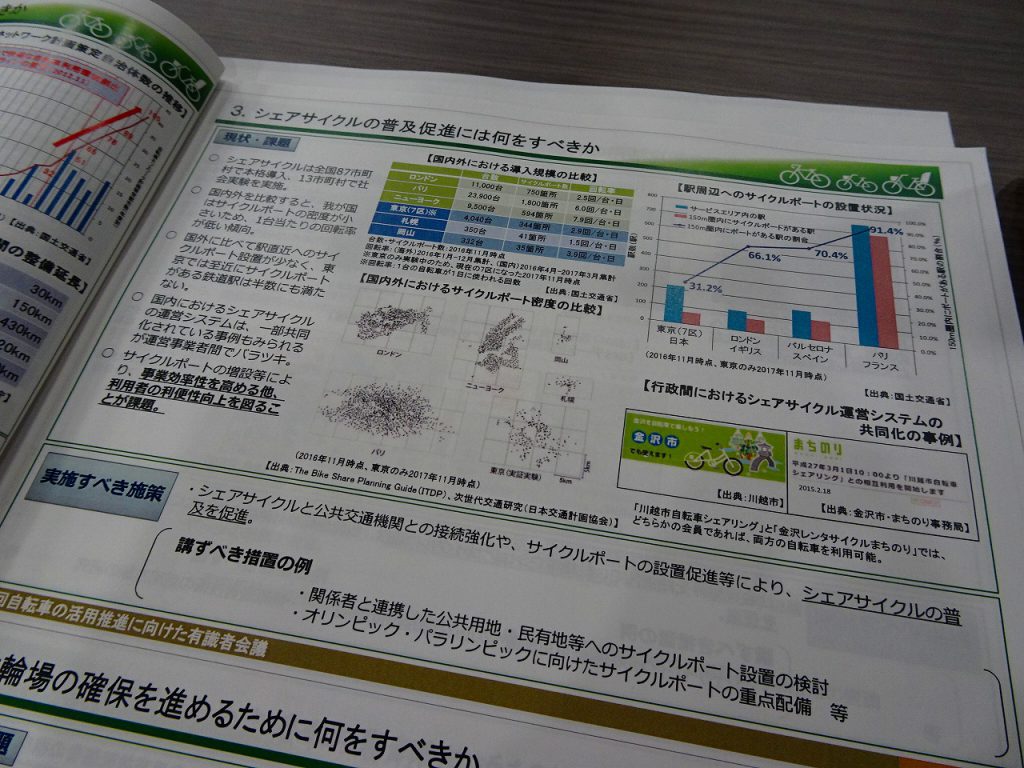

▼自転車活用推進法について、国土交通省自転車活用推進本部の奥田推進官より話題提供。同法には「シェアサイクルの普及促進」が掲げられており、わが国ではポート密度の低さや採算性、公共交通との連携などが課題であることが指摘されました。

▼コミュニティサイクルの全国的な概要について、国土交通省都市局街路交通施設課の中西企画専門官より話題提供。全国の自治体へのアンケート結果をもとに、コミュニティサイクルの導入都市が110都市となり増加傾向にあることや、導入目的として観光戦略や公共交通の補完、地域活性化が多いこと、事業効果や契約更新の意向、モバイクなど新たなシステムの動向についてご紹介いただきました。

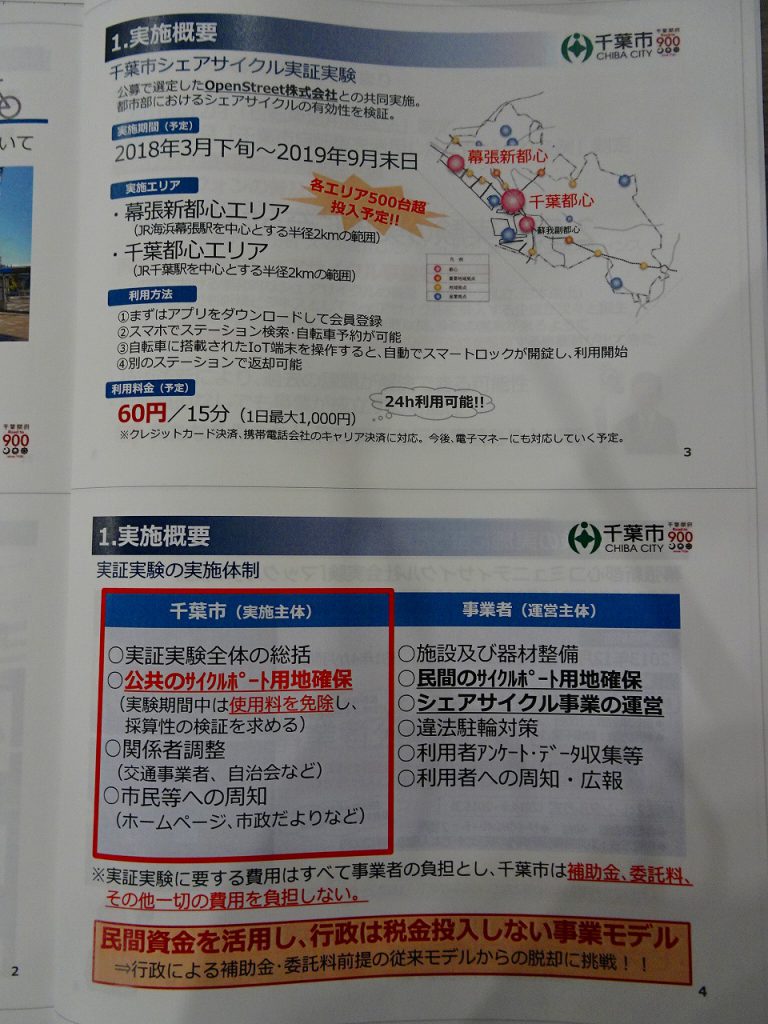

▼千葉市シェアサイクル実証実験の概要や事業者選定プロセス等について、千葉市総合政策局国家戦略特区推進課の秋庭課長より事例報告。千葉市が実施主体としてポート用地となる道路や公園の占用料を免除する形で確保しつつ、民設民営でサービス提供する方式について紹介されました。

札幌市からは、競合するであろうバスやタクシー等の公共交通事業者からの意見の有無について質問。回答として、現在は「静観」という立場とのこと。また、公共交通の補完という役割については、もっと広い観点から、千葉市が取り組まなくても世の中の流れとしてシェアサイクルの広まりは止められないため、市が先行的に対応する姿勢を見せているものであり、必ずしも補完というものではないとの回答がありました。先手を打って公共空間が荒れないように対処する姿勢は素晴らしいと感じています。

また、京都市からの質問については、そもそもの目的としては来街者の回遊性の向上のほか、地域住民やビジネスマンが利便性高く快適に移動できるようにすること(観光だけでなく普段使いも視野に)、事業収入はすべて運営事業者に入ることなどの回答がありました。

さらに、堺市からの「整備点検などの整備点検に人件費がかかるため、60円/15分という料金設定で事業者の採算性は大丈夫なのか」という点については、まさに1年半の実証実験で検証していく旨が回答されました。

▼運営主体はソフトバンク関連会社のOpenStreet株式会社。このシステムについては過去のブログで紹介済みですが、次週あらためて登場予定です。

▼国道上のシェアサイクルポートの設置とその効果について、国土交通省東京国道事務所交通対策課の三條係長より事例報告。ポート密度を上げると、既存の最寄ポートの需要を奪うのではなく、むしろ潜在需要を喚起して利用回数が全体的に増加するというとても興味深い結果が示されました。

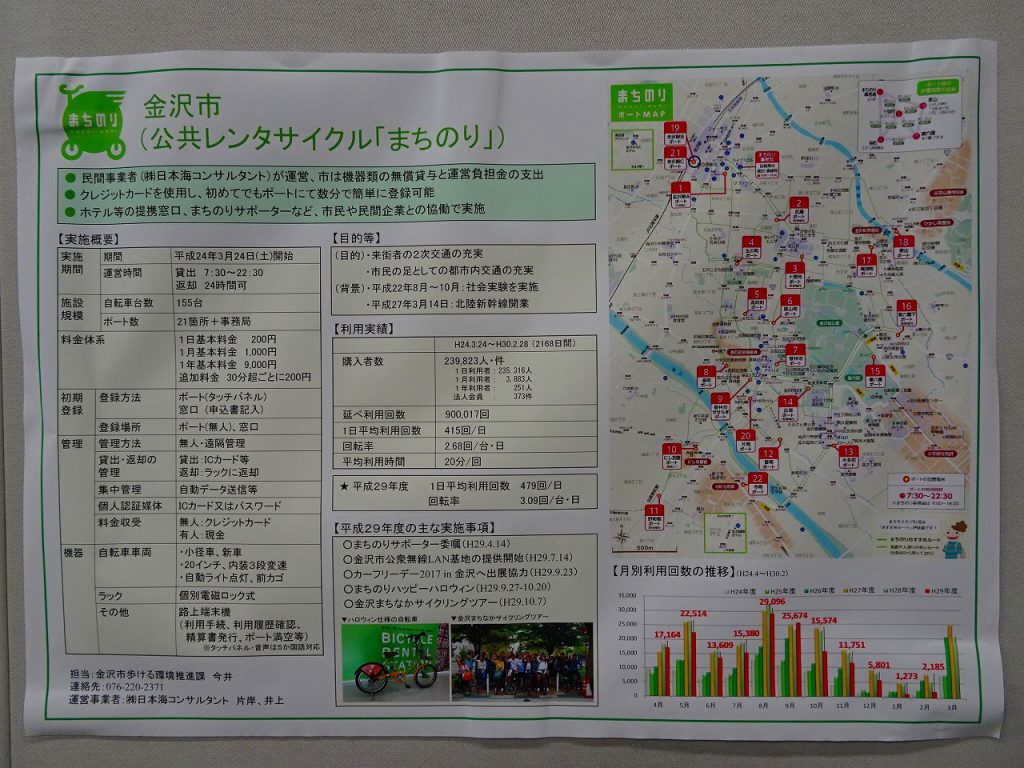

▼最後は恒例のポスターセッション。金沢市歩ける環境推進課の今井さんと一緒に8年連続でのご紹介をしてまいりました。

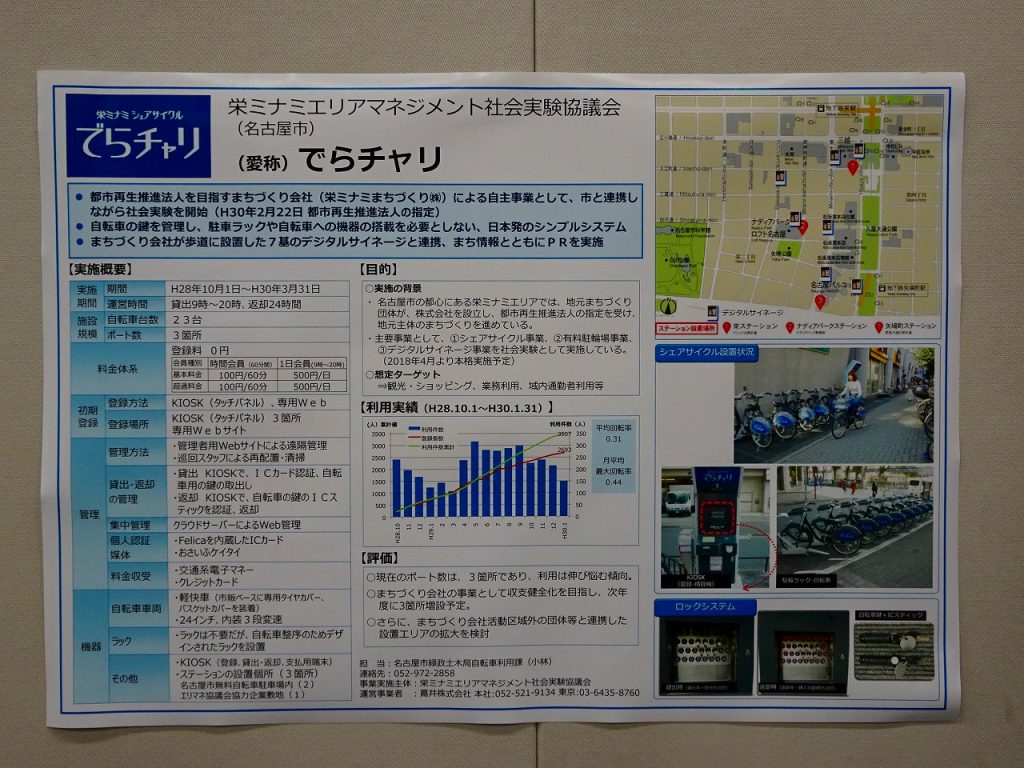

▼他都市のポスターはこちら。

以上、第8回全国コミュニティサイクル担当者会議の様子をお届けしました。

これまで自治体主導での導入事例が主流だったコミュニティサイクルですが、中国のモバイクやofo、シンガポールのObikeなどの世界規模でのサービス拡大を契機に、最近では国内でもたくさんの民間事業者が参入してきており、状況が大きく変わってきています。特に、東京オリンピックが開催される2020年までの2年間で、国内のコミュニティサイクル勢力図も大きく変わっていくのではないかと予測されます。

世はまさにコミュニティサイクル戦国時代。我らが「まちのり」もどのように変わっていくべきなのか。。。

凄まじい勢いで変革が進む世の中ですが、その一方で、変えてはいけないものをしっかりと見定め、守り育てていくことが極めて重要だと感じています。

グローバルな流れに振り回されることなく、コミュニティサイクルというツールを使って何を成し遂げたいのか、エンドユーザーにとって便利でハートフルなサービスをどのような形で継続的に提供すべきか、という「基軸」を大切に、これからもコミュニティサイクル事業に携わっていければと思います。

ではまた。