自転車シェアリングは「第5世代」へ?

日曜担当のm.kです。

今回は、自転車シェアリングの世界的な流れについて、4月に参加した「自転車活用推進研究会国際セミナー」より少しだけご紹介します。

当日のゲストは、欧米の複数の都市で展開されている自転車シェアリングシステム「Social Bicycles」のディレクターであるコリン・ヒューズ氏。プロフィール詳細はこちらをご確認ください。

ヒューズさんは、スマートバイク(ステーションをもたないバイクシェアリングシステム)の考案者であり、交通や開発に関する政策研究所での勤務経験等を有する専門家。幅広い視点から、世界の自転車シェアリングの動向についてとても興味深いお話を聞くことができました。

▼コリン・ヒューズさん

▼まずは自転車シェアリングの歴史から。第1世代は、今から50年前にオランダ・アムステルダムで導入された通称:ホワイトバイク。無料でシェアできるものだったようで、ほとんどの自転車が盗難・遺棄されてしまったようです。

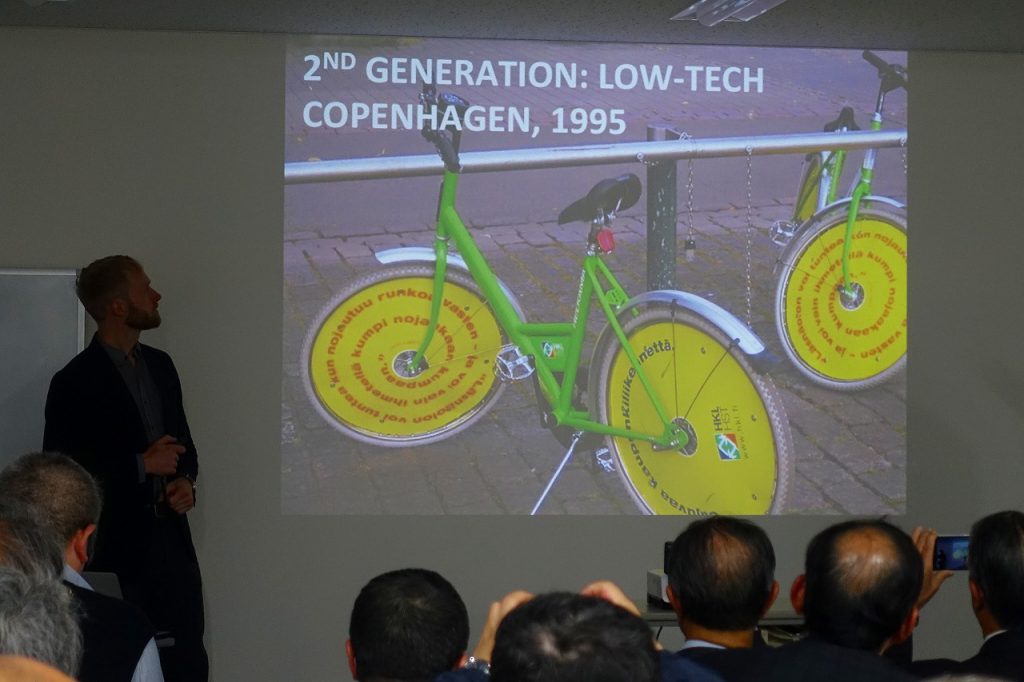

▼第2世代は、コペンハーゲンで導入されたもの。コインで解錠できる仕組みで、日本でも高崎市の「高チャリ」など同様のものが未だにみられます。第1世代からは少し進歩したものの、個人認証無しで借りられる点は解消されず、やはり盗難・遺棄等が多かったようです。

▼その後、彗星のごとく登場したのが第3世代。パリのヴェリブに代表されるインテリジェンスな自転車シェアリングシステムです。ここで初めて、クレジットカードでの事前登録やICタグによる自転車の個体管理の仕組みが確立され、公共交通としての普及が進みました。「まちのり」もこの世代に属します。

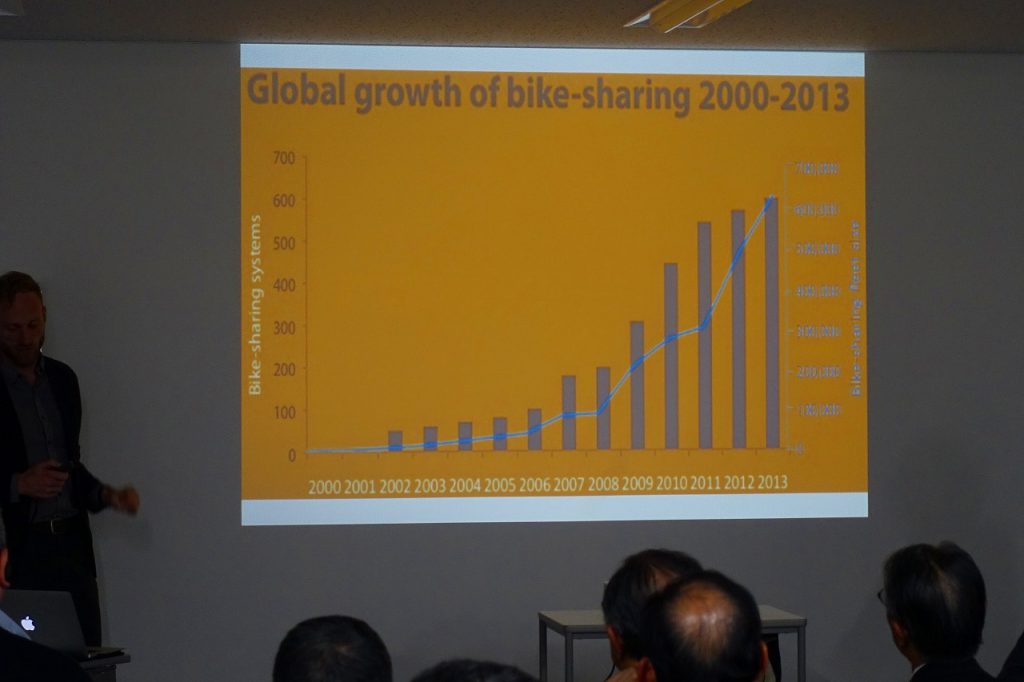

▼第3世代の登場が2007年頃。それ以降、世界各都市で様々なシステムが生みだされ、導入都市も右肩上がりで増えていている状況です。

▼第4世代は、「ラックレス」(車体管理のための駐輪機器を有さない)タイプのシステムを指します。ヒューズさんが手掛けている「social bicycles」もまさに第4世代であり、各々の自転車に小型の通信機器やパソコンが搭載されたものとなっており、太陽光で電源を確保する仕組みとなっています。第4世代の特徴として、サイクルポート(ステーション)に端末機や駐輪機器を設ける必要がなく、導入や維持管理のコストを縮減できることが大きなメリットです。

▼そして、いよいよ第5世代に突入!第4世代の自転車に電動アシストを加え、さらに進化させたシステムがすでに開発・試行されているようです。NTTドコモやソフトバンクが東京都内などで展開している電動アシスト自転車を活用したシステムは、まさに第5世代の先駆けであり、ヒューズさんもドコモのシステムは優れていると評価されていました。一方で、充電はどうするの?イニシャルコストが高価になるのでは?故障など維持管理面の負担が増えるのでは?などなど、いろいろ聞きたいこと満載でしたが、またいつか意見交換できればと考えています。

▼ちなみに、昨年のブログで紹介したバルセロナでは、第3世代の電動アシスト版が導入されていました。こちらは電動アシスト版のビシング(Bicing)

▼こちらは、コペンハーゲンのGOBIKEと同じもの。バルセロナでもバスターミナルに設置され、バス&サイクルライドが推進されていました。ハンドル部分にタッチパネルついており、ナビゲーションシステムとして機能するようです。すごい!

▼近年、第4世代の自転車シェアリングシステムが爆発的に増加している中国では、そこらじゅうに自転車が放置・遺棄されるなどの事態が発生しているようです。ヒューズさんも、ラックレスタイプの懸案事項として、路上への放置や自転車の質、サービスレベルの欠如、利用者の安全性を指摘していました。

今回の国際セミナーを通じて、情報通信技術の革新にともない、自転車シェアリングシステムの進歩も加速化している印象を受けました。特に、欧米をはじめとする諸外国では新技術を用いた開発・実用化がスピーディに行われており、中国のある都市では十万台規模の自転車を一気に導入するなど、民間のビジネスチャンスとしても活気づいてきている状況にあります。

しかし、ヒューズさんが警笛を鳴らしているように、ビジネス目線だけで様々なシステムが出てきては消えていくという中国のような状況は、技術革新の象徴となる一方、自転車シェアリングという新しい文化を醸成していく上でマイナスイメージを与えてしまう可能性があります。

多くの先進都市では、自転車シェアリング=Public Bike Share(公共交通としてシェアする自転車)であり、市民や来街者のラストワンマイルの移動ニーズを支える貴重な交通手段として位置づけられています。このように多様な交通サービスの一つとして位置づけ、他の交通を統合的に関連づけていくことが重要ではないかと感じます。

なんとなく世界的な流行にのって導入都市が増えてきた日本では、まだまだ過渡期であり、自転車シェアリングが新しい交通文化として根付いていくためにはもう少し時間がかかりそうです。

自転車活用推進法も施行された今、自転車シェアリングの必要性や有用性をしっかりと整理し、日本に見合った仕組みとして発展できるよう微力ながら頑張っていきたいと思います。

ではまた。