平成28年度 自転車利用環境向上会議 in 静岡(2日目)

金沢の街が、もっと好きになる。金沢レンタサイクルまちのり。

今回は、先週の予告通り、1/27-28に開催された「自転車利用環境向上会議 in 静岡」の2日目の様子についてレポートします。

内容の重要性から、少し長くなりますが、ぜひ最後までご覧いただければと思います。

2日目は、北陸大学名誉教授の三国千秋先生のコーディネートにより、「自転車利用環境のために、協働と連携をいかに進めるか?」〜金沢市の取り組み事例から学ぶ「官民連携のあり方」〜をテーマとしたシンポジウムが行われました。

金沢では、道路管理者と交通管理者が連携し、自転車を通じた交通まちづくりを推進していくため、平成23年2月に「金沢自転車ネットワーク協議会」を設置。

会長である金沢大学教授の高山純一 先生、北陸大学名誉教授の三国千秋先生、地球の友・金沢の三国成子氏のもと、国・県・市・警察がしっかりと連携・協働を進めてきています。このきっかけとなったのは、平成18年度に実施された全国初の社会実験「バスレーンにおける自転車走行指導帯の設置」であり、かれこれ10年もの間、道路管理者と交通管理者の連携による自転車利用環境整備が進められてきました。

今では、このような「横の連携」はどの都市でも見られるようになってきていますが、当時としてはかなり先進的であり、他都市のお手本となってきた部分が多くあります。

そんな背景から、今回、改めてその重要性を関係者間で再認識するため、静岡の地で「金沢特集」が組まれました。

▼1日目に続き、超満員の会場。参加者の熱気が充満!

▼コーディネーターは三国千秋先生。コメンテーターとして静岡市の美濃部副市長、徳島大学の山中英生教授が着座。

▼パネラーは、国土交通省金沢河川国土事務所調査第二課の餘久保課長、石川県県央土木事務所維持管理課の島田係長、金沢市歩ける環境推進課の多田課長、石川県警察本部交通規制課の宮永交通規制官。上記の「金沢自転車ネットワーク協議会」の中核をなす方々が壇上に勢揃いです。

▼はじめに、多田課長より「金沢市まちなか自転車利用環境向上計画」の概要が説明されました。表紙画面にはまちのり自転車が登場!この計画策定の背景には、コストのかかる調査を国交省金沢河川国道事務所が実施するなどの多大な協力があったこと、国や県、警察との信頼関係を築きながら環境整備を進めてきたことなどが発表されました。

▼続いて、餘久保課長より、金沢自転車ネットワーク協議会の内容についての説明がありました。この協議会の生みの親は金沢河川国道事務所。以来、長年にわたって協議会事務局の中枢を担ってきており、自転車施策に関する「プラットフォーム」として、関係者間のつながりと信頼関係を密にしていくことの重要性が指摘されました。

▼島田係長からは、県道における自転車通行空間整備において、計画段階から地域住民や学校関係者等、国や市、警察と協議を重ねて作り上げていくプロセスが紹介されました。金沢自転車ネットワーク協議会で全体的な取り組みを共有するとともに、路線ごとの検討においても関係者による「考える会」を設置し、PI(パブリックインボルブメント)を展開することの大切さが伝えられました。

▼パネラーの話を熱心に聴講する参加者の皆さん。

▼山中教授からは、金沢市中心部での調査研究結果から、自転車走行指導帯が自転車の左側通行遵守やクルマの速度低減、自転車関連事故の低減に効果的であることが示されました。金沢市内では、過去10年間で自転車関連事故が半分以下に減少しており、金沢からスタートした車道混在型の「自転車走行指導帯」の整備効果が明らかとなってきています。

▼美濃部副市長からは、金沢で取り組まれてきた連携・協働による自転車利用環境整備が、静岡市内でも積極的に展開されていることが紹介されました。静岡市では平成27年3月に「静岡市自転車利用計画(基本計画編)」を策定し、総合的な自転車利用環境整備に着手したばかり。今後の展開が楽しみですね♪

▼その後、会場からの質疑もヒートアップ!障害を持つ方々の意見をいかに反映していくか、歩行者や自転車など人中心の道路交通環境をいかに実現していくかなど、議論は「連携・協働」に留まらず広がりを見せていきます。岩手県立大学名誉教授の元田先生、NPO法人自転車活用推進研究会の小林理事長も参戦。

▼金沢の自転車施策を牽引する三国成子さんも応答。自転車施策は自転車のためのみならず!高齢者や障害を持つ人が移動しやすい人中心の交通体系へと転換していくことの重要性が指摘されました。

▼車椅子ユーザーの和知さん。『目の見えない人にとって点字ブロック上の障害物が危険であるように、自転車レーン上の路上駐車は同じように危険。「マナー」という曖昧な言葉ではなく、他者への「配慮」を実践していくことこそが連携・協働の源泉となる。』とのコメントをいただき、強く共感・感動しました。

▼宇都宮大学名誉教授の古池先生。クルマ主体の道路交通施策の延長線上で自転車施策を考えている我が国の問題点や、人>自転車>公共交通>自動車というプライオリティへの転換の必要性が指摘されました。日本が真の先進国となるためには根本的な意識改革が必要との強いメッセージであったと感じます。

▼広い視点での質疑が展開される一方、堺市の方からはコミュニティサイクルの採算性に関する質問も。

▼これに対しては、「まちのり」を所管する多田課長から財政的な課題が紹介されるとともに、利用増加に伴う管理運営コスト増大など、トレードオフとなる課題について説明されました。

▼この話題に関して、日本交通計画協会の三浦さんからは、諸外国ではコミュニティサイクルは「パブリックバイクシェア」と称されており、運営事業者の努力だけではなく、自治体がリスクを背負って公共交通としての役割を果たしていることが指摘されました。これはコミュニティサイクルに限らず公共交通全般にとって非常に重要な論点であり、新しい公共のあり方についてコミュニティサイクルから考えていく必要がありそうです。

▼最後に、三国千秋先生からは「自転車はまちづくりのツールであり自転車が全てではない。今後、高齢社会が進むにあたり、自転車の視点から人中心の道路交通環境を関係者間の連携・協働でつくっていくことが重要」とのまとめをいただきました。また、「連携・協働を進めていくには、共通言語となる資料をしっかりと作ってくれるコンサルタントの役割も重要」との言葉もいただきました。10年来、金沢の自転車施策に関わってきたコンサルタントの一人として感無量です。

以上、シンポジウムのレポートでした。

金沢の取り組みの素晴らしさは周知の事実ですが、突きつめるとやはり「人」であり、長年にわたってあるべき姿を語ってくださる先生方や、それぞれの立場で最善を尽くし良い環境をつくっていこうとする熱き道路管理者・交通管理者の方々の「人柄」が、大きなムーブメントと人々の行動変化を生み、その成果がシビックプライド(市民や関係者が持つ誇り・愛着)に繋がっていくんだと実感しています。

今回登壇された皆様と一緒に自転車施策、都市交通施策に関われることを誇りに、これからも精進していきたいと思います。

<現地視察編>

これ以降は番外編。2日目の午後に行われた現地視察の様子を写真でお届けしますね。現地視察は、①バス視察、②サイクルトレインの2つに分かれて行われました。

▼まずは「バス視察」の様子。大型バス3台に分かれて市内の自転車通行空間整備箇所をまわり、三保の松原へ。

▼バス車内では静岡国道事務所や静岡市の職員の方々より丁寧な説明がありました。

▼三保の松原では、タンデム自転車やレンタサイクルが準備されており、それぞれに体験することができました。

▼この松林を抜けていくと。。。

▼富士山と海の絶景!もう言葉は不要ですね。

▼金沢市歩ける環境推進課の八幡さん、京都市立芸大の藤本先生、自活研の藤本さんと記念撮影。

▼自活研の小林理事長を中心に、自活研の内海さん、高槻市の松田さん、国交省の大脇さん、加賀市の高辻さんの5人衆。いいですね〜♪

▼こちらはサイクルトレインの様子。静岡市(清水区)出身のさくらももこさん作「ちびまる子ちゃん」の列車へ。

▼この視察のために臨時で貸切列車を運行。静岡鉄道さんは素晴らしいですね!

▼車両内はたくさんの参加者と自転車でいっぱい!

▼自転車通行空間も走りました。

▼そしてやはり富士山。ナイスショット!

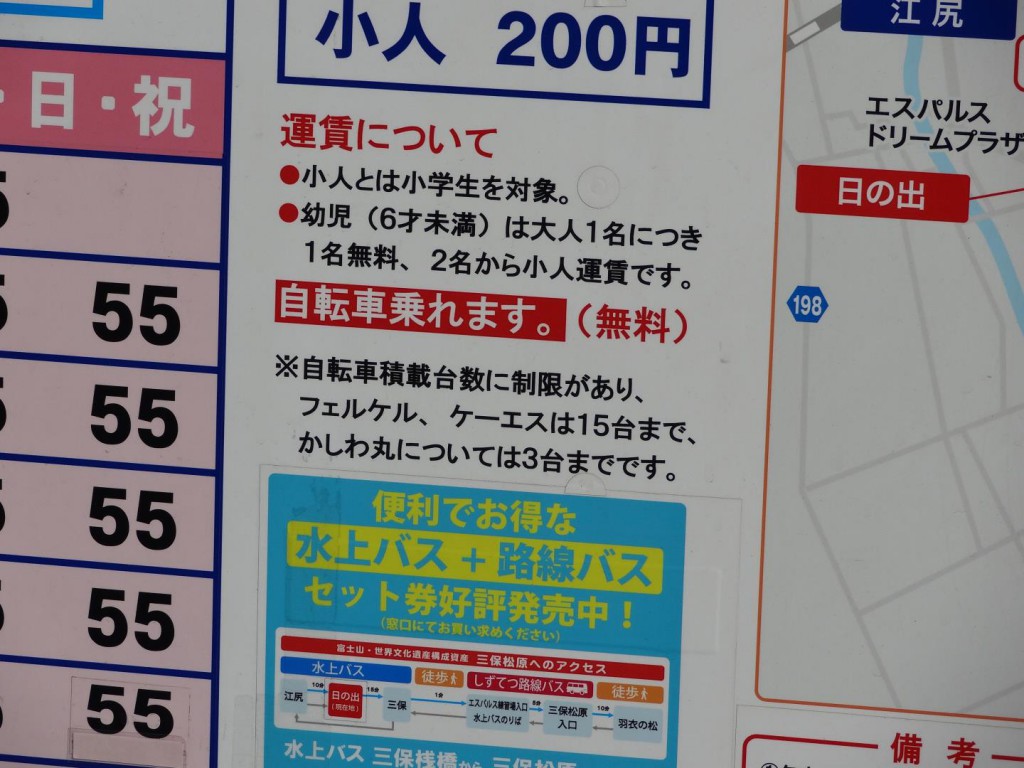

▼三保行きの水上バスには、なんと自転車を持ち込めるようです。自転車+船=サイクルシップ!これまた素晴らしい交通連携ですね。

以上、静岡市の関係者の皆様に温かくおもてなしいただいた素晴らしい二日間でした。この場をお借りして、関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。来年は愛媛県松山市で開催予定。今から楽しみ♪

ではまた。