平成27年度 自転車利用環境向上会議 in 京都(2日目)

金沢のまちが、もっと好きになる。

金沢レンタサイクルまちのり。

本日は、先週水曜に引き続き、1/22~23にかけて開催された「自転車利用環境向上会議in京都」の2日目の様子についてお届けしますね。

<第1部 シンポジウム>

午前中は、まず、「京都市の自転車事故動向と対策」と題して、京都府警察本部交通戦略室の奥野室長よりご講演いただきました。

わたくし、これほどプレゼンテーションの上手い警察の方にはお会いしたことがありません!!!根拠データや事例を駆使しながらも、ポイントが明確であり、何よりご自身の情熱がしっかりと言葉に載せられていてとても感動いたしました。

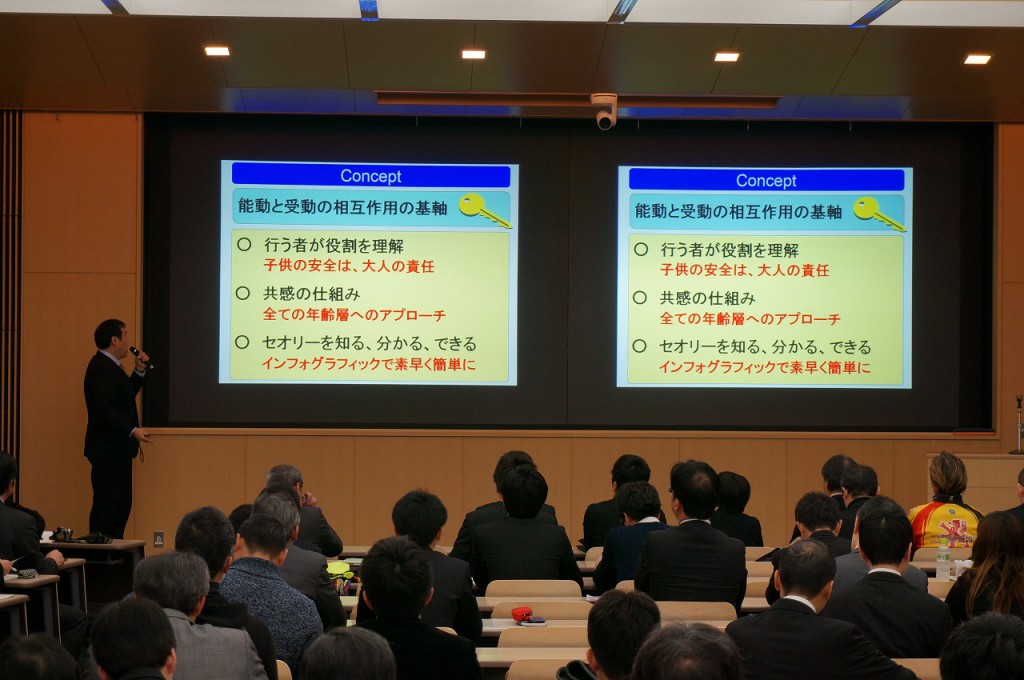

「子どもの安全は大人の責任」であることや、「すべての年齢層へのアプローチ」、「セオリーを知る→分かる→できる」という段階的な教育の重要性を指摘されており、とても共感しました。

「あなたは今、安全運転をしていますか?」

これは、昭和43年当時の交通標語の一つだそうです。クルマ社会が進展し、交通事故の多発が社会問題となった年代であり、道路利用者に直接的に訴えるメッセージはとても響きやすいと感じました。今やドライバーだけではなく、自転車利用者にも共通する問いかけであり、利用者一人一人の思いやりが安全な社会をつくるということを再認識することができました。

▼奥野室長の見事なプレゼンテーション。素晴らしかったです!

続いて、埼玉大学の久保田教授と奥野室長のトークセッションを挟み、パネルディスカッションが行われました。

お題は「交通教育」。登壇者は以下の通りです。

・京都府警 奥野室長

・ウィラースクールジャパン代表 中島隆章氏(ブラッキーさん)

・NPO法人自転車活用推進研究会理事 藤本典昭氏

・地球の友金沢 三国成子氏

・大阪市立大学准教授 吉田長裕氏

・京都市自転車企画課長 長谷川昌史氏

▼パネルディスカッション、スタート!!

まずは、登壇者からの話題提供として、順番に発表がありました。

トップバッターは「ブラッキーさん」こと中島さん。

ブラッキーさんは、「日本一楽しい自転車教室」と言われる「ウィラースクール・ジャパン」を開催されており、自転車の交通安全教育界のカリスマ的存在。今回お会いしてお話を聞けるのをとても楽しみにしておりました。

「ウィラー」とは、ベルギー語でサイクリングの意味とのこと。欧州での実体験から、日本では子どもたちへのアプローチが圧倒的に不足しており、自転車が危険な乗り物として扱われていることへの懸念から、このスクールをボランタリーに開始・継続されています。

情熱的でとってもわかりやすいプレゼンテーションから、子どもたちへのアプローチとして、とても多くのことを学びました。

その一部を書き起こすと、

・「自転車は楽しい!」ということを大切にすること。

・交通ルールやマナーの前に、自転車を使う意味を教えること。

・ルールも大事だが、万が一の危険を回避する技術を教えること。

・地域の親や大人が子どもたちをしっかりとみること。

・子どもたちが隣町まで自転車で安全に行ける社会づくりが重要。

交通教育というと、どうしても大人が大人の考えのもとで、大人と同じ言葉でルールを解説したりする傾向にありますが、子どもの「なぜ?」に応えながら、一緒に体感することで、楽しく身に付けていくことが大事なんだなと感じました。

▼ブラッキーさん、ありがとうございました!

続いて、NPO法人自転車活用推進研究会理事の藤本さん。

対象者の年齢層に応じた自転車安全利用教室のコンテンツを自主開発し、地域での教育活動に取り組んでいる藤本さんからは、以下のことを学ぶことができました。

・座学と実技の両方を行うことで、「腑に落ちる」ことが大切。

・小学校低学年、小学校高学年、中学生以上、高齢者の4つの年齢層に区分して教育していくことの重要性。

・「リアリティ」を大事に、対象者の身近な環境での実例を踏まえた交通安全意識の啓発を行うこと。

やはり、座学だけではなく、実際に自転車に乗ってみて体感していくことが重要であり、公道での実践を交えていくことの重要性も指摘されていました。僕も小学生の娘がいますが、金沢のまちなかには自転車走行指導帯がたくさん整備されていますので、まちなかでの実践教育に取り組んでいます。交通教育の観点からも、自転車通行空間整備は重要な交通政策だと思います。

▼藤本さん、ありがとうございました!

続いて、われらが三国成子さんのご登壇。

もはや説明不要ですが、金沢における交通教育の実体験や欧州の実例を交えながら、子どもの年齢層や発育段階に応じた教育プログラムの重要性と、大人が現場で子どもに教えていくことの大切さをわかりやすく示していただきました。

▼三国さん、ありがとうございました!

▼デンマークの教材を参考に開発したテスト

▼アムステルダムにおける子どもの発育に応じた段階的な交通教育プログラムの例

続いて、大阪市立大学の吉田准教授。

自転車に限らず、交通分野の海外事例等を幅広く研究されている吉田先生からは、日本の自転車交通の現状や課題をご指摘いただくとともに、イギリスやフランスにおける驚愕の交通教育プログラムをわかりやすく解説していただきました。

・日本では学齢が上がるにつれて交通事故死傷者が増加する傾向にあり、この年代の交通教育が抜け落ちていること。

・イギリスでは「バイクアビリティ」と呼ばれる自転車交通教育の制度があり、国家資格を取得したインストラクターが各学校で段階的な指導・教育を展開していること。

・フランスでは、「市民教育」として交通社会の様々なリスクを教える「命を守る教育」を展開。標識の読み方、走り方、実地訓練という一連の教育を受けた子どもに証明書。ハンディをもつ子どもにも同様に教育を行い、子どもの自立心を喚起していること。

などなど、目から鱗の取り組みをご紹介いただきました。フランスの自転車分担率はわずか3%であり、日本よりも自転車に関しては後進国ですが、交通教育を生きていく上での重要な基礎として位置づけているところに深く感心しました。

▼吉田先生、ありがとうございました!

ラストは、京都市の取り組み。

「ルールやマナーのみえる化」について、地域や企業との連携による取り組みなどをご紹介いただきました。先に述べられた欧州の実例のように、交通教育を司る指導者の育成や、ライフステージに応じた教育プログラムの重要性がしっかりと位置づけられており、素晴らしい計画になっていると思います。

▼京都市の取り組み。ありがとうございました!

このあと、会場からの質疑も交えながら、パネルディスカッションが行われました。非常に有意義な議論となりましたが、皆さんのプレゼンテーションも含めて僕なりに要約すると、次の5点が挙げられます。

①「自転車は楽しい!」ということを大切にすべき。

②「ルール」は手段であり、「交通社会での実体験を通じて、他者への思いやりをもち、道路を利用するみんなが安全・快適に移動できるようにする」ことが目的。

③子どもたちを交通社会の中で守っていくために、大人が真剣に学び、模範を示していくことが大切。

④交通教育は、他者との関係性の中で、命を守るために欠かせないものであることから、指導者育成等の制度面の確立を図るとともに、「学校教育」や「市民教育」としてしっかりと取り扱うべき。

⑤自転車は多様な交通手段の一つ。これまで軽視されてきた自転車を通じて、まちのあり方や、豊かな人生を送るために大切なものを見つめ直していくべき。

今回の会議を通じて、本当に大切なことを気づかせていただけたと感じています。心から感謝します。

パネルディスカッションの後、会議の締めくくりとして、次回の開催都市である静岡市の方々より、ご挨拶がありました。とってもアツい意気込みが感じられ、次回も充実した内容になること間違いなし!!

▼静岡市の皆様、次回はどうぞよろしくお願い致します!!

<第2部 現場視察>

午後からは、レンタサイクルで京都市内を走り、矢羽根型路面表示の試行区間など、自転車通行空間整備の現場を見学させていただきました。途中、京都市の方々が自転車施策の解説をしてくださり、これまたとても勉強になりました。

何より、京都のまちなかや鴨川沿いを走るのはとても気持ちが良く、上述の「自転車の楽しさ」を体験することができました。

以下、ざざっと写真並べますね~!

▼いざ、レンタサイクルで出発進行!

▼鴨川沿いをサイクリング!気持ちいい~♪

▼チェックポイントで矢羽根型路面表示の試行についてレクチャー。

▼いよいよ実験区間へ。

▼色は金沢の表示に近いベンガラ。

▼交差点部もわかりやすく表示。

▼自転車横断帯を削除して横断歩道を延伸。

▼細街路にも自転車マーク+かわいい矢羽根。

▼幅広い歩道上ではこのような事例も。

▼数年前の整備区間。金沢の指導帯を参考にされたそうです。

▼信号を撤去した交差点。まさにシェアドスペース!

▼市役所前の地下駐輪場。日本が誇る技術力!!

▼再び鴨川沿いを通って帰路へ。お疲れ様でした~!

以上、2週にわたって、自転車利用環境向上会議in京都の様子をお届けいたしました。

われわれも、「まちのり」というサービスを通じて、国土交通省・石川県・金沢市・警察の皆さんとの協働のもと、交通教育やサイクルツーリズムなどの可能性を探りながら、自転車を通じたより良い交通社会の実現に貢献していきたいと思います。

今後とも、どうぞよろしくお願い致します!

ではまた。