「OBike」体験記(2017台湾・台北市にて)

日曜担当のm.kです。

今回は、昨年11月に訪問した台湾・台北市で体験した「OBike」(オーバイク)についてご紹介します。

「OBike」は、シンガポール発の自転車シェアリングシステム。仕組みは中国発の「mobike」や「ofo」とほぼ同じで、自転車に搭載されたQRコードをスマートフォンアプリで読み込むことで借りることができ、特定のステーションがなく、どこでも自由に返却できる「フリーフリート型」です。

台北市には、これまで過去のブログでも何度かご紹介した「U-Bike」というとても優れた「ステーション型」の公共自転車シェアリングシステムが定着しています。今回はその両方を乗り比べることで見えてきたフリーフロート型の問題点について考察します。

▼台北市内の歩道上に並ぶ「OBike」。よくみると新旧のタイプの自転車が混在しています。ここはまとまった台数の自転車が整然と並べられていますが、専用のステーションではなく、台北市が歩道上に整備した一般の駐輪スペースです。自治体と運営会社がどのような契約等を交わしているのかは謎ですが、「公共自転車」という扱いではないので何の約束事も無いのではと思われます。

▼カゴに設置された説明板。フリーフロート型の自転車シェアリングは、スマートフォンアプリをダウンロードするところから始まります。

▼ハンドル部分のQRコード。スマホアプリでクレジットカードを登録し、このQRコードを読み取ることでレンタルすることができます。登録時には49ドル(約5,000円)のデポジットが加算され、クレジットカードから後日支払うことになります。このあたりの仕組みも「mobike」や「ofo」と同様です。

▼専用自転車であり、ブレーキケーブルがフレームに収納されているなどの工夫がみられます。フレームもガッチリしています。変速機はありません。

▼後輪の泥除けに設置されたQRコード。ハンドル部分のものと同じです。

▼ちょうどユーザーを発見。正規の公共自転車U-Bikeのユーザーはたくさんますが、OBikeのユーザーはそれほど目立ちません。

▼専用アプリの画面。各自転車にGPSが搭載されており、オレンジ色のマークが自転車の位置を表しています。あわせて、青色のPマークは駐輪スペースであり、運営事業者として放置されないようにするための努力の跡がうかがえます。が、このGPSの精度はやや怪しく、目の前にoBikeがあるのにスマホアプリに表示されていないことが多々ありました。この画面の「unlock」ボタンを押すと、QRコードを読み込む画面に遷移します。

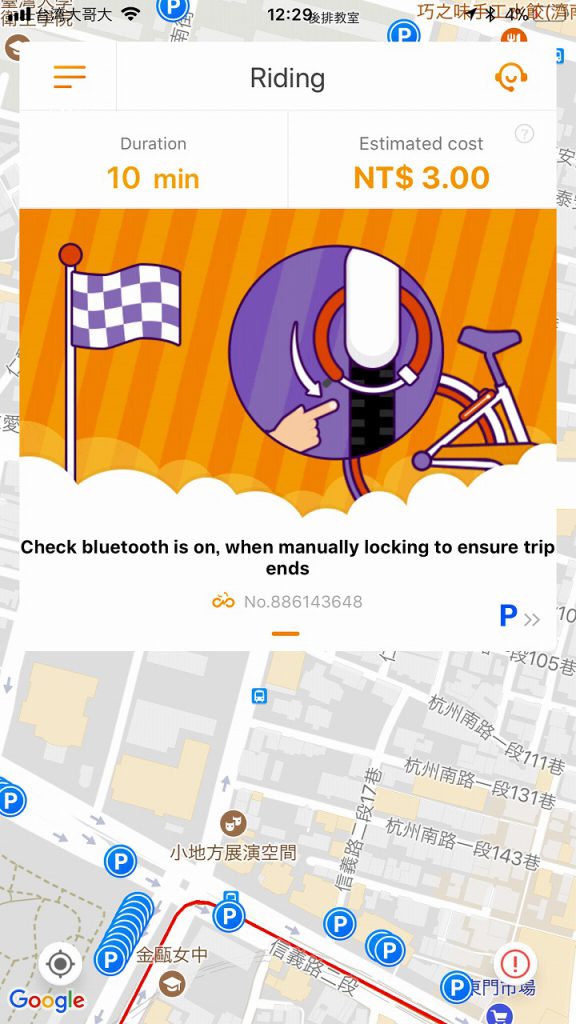

▼QRコードを読むとこのような利用中の画面となります。返却は自転車後輪部分の馬蹄形のカギをかけるだけ。

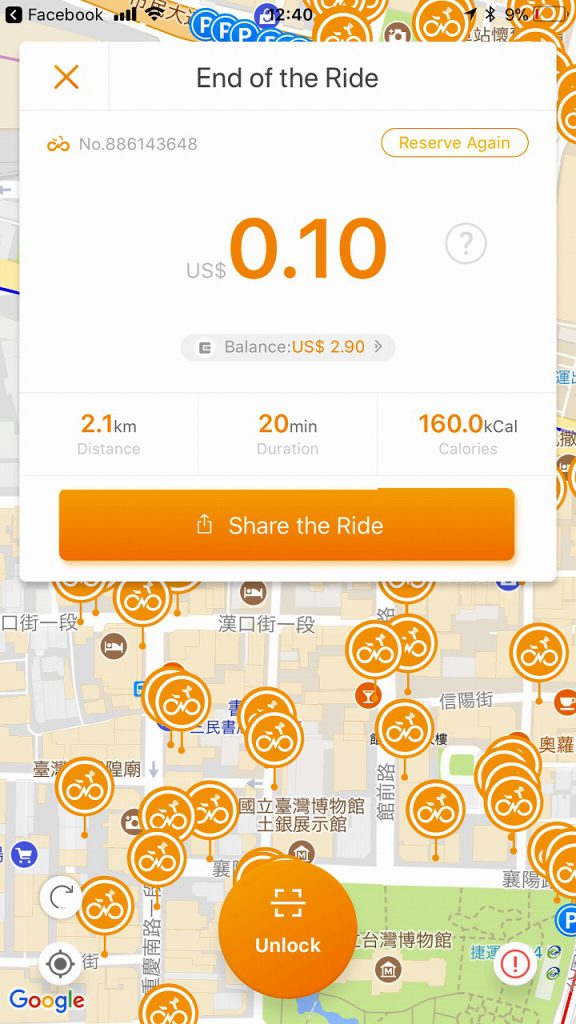

▼20分の利用で利用料金は0.1USドル(10円程度)でした。移動距離は2.1km、利用時間20分、消費カロリー160kcalの表示。ユーザーインターフェイスは非常にわかりやすいと感じました。

▼ここからはOBikeで移動中に見た光景を写真でご紹介。地下鉄駅に併設された歩道上の駐輪スペース。OBikeユーザーの姿も。

▼この中にOBikeは何台あるでしょうか?このように一般の自転車に紛れ込んでしまうのがフリーフロート型の欠点であり、どこでも返せるという利便性が、逆に次の利用(シェア)を阻害してしまうケースも多々あると感じます。

▼乱雑に扱われるOBikeの姿も。

▼歩道の真ん中に置かれたOBike。目的地付近まで来たのはよいが「どこに返せばよいのかわからない」という状況に陥り、やむなく歩道上に放置・返却するという典型例。

▼こちらも上記同様、店舗前に放置された自転車。カゴにはゴミが捨てられています。。。

▼こちらは歩道上とバイク用駐輪場の両方に放置された様子。

▼歩道の空きスペースにも一般の自転車に紛れるように存在。

▼もちろん、きちんと置かれている例もあります。

▼ここで、公共自転車U-Bikeと見比べてみましょう。こちらの写真は地下鉄駅前のU-Bikeのステーション。駐輪場の中でも駅の直近に配置され、多くの利用があります。

▼こちらも同じく地下鉄駅前の駐輪スペースの様子。この中にOBikeが数台ありますが、なかなかわかりにくい状況。いざ借りたいと思ったときに、ユーザーはかなり探し回る必要があります。

▼こちらは自転車通行空間の横のU-Bikeステーション。整然と自転車が並び、道路景観も良く、端末機では様々な情報提供が行われています。もちろん、オペレーターの連絡先もあり、トラブル発生時の安心感があります。

▼上の写真のステーション横に配置された駐輪スペース。OBikeが数台みられます。

▼ランドマークである台北101の足元にもU-Bikeステーションがあり、まちの景観に溶け込んでいます。

▼その近くの歩道上の駐輪スペース。ここにもOBikeの姿。

▼歩道上のOBikeの中には、カゴが曲げられ、チェーンやシートポストが錆び、後輪の泥除けが変形したものも。こういった自転車のメンテナンスはどうしているのでしょうか。。。

今回、民設民営のフリーフロート型「OBike」と、公設民営のステーション型「U-Bike」を乗り比べてみた感想をまとめると、以下の通りです。あくまで個人的見解なので、利用シーン等によっていろんな感じ方があると思いますが、一人のユーザーとしての意見として参考になれば幸いです。

<OBikeのメリット>

①スマホ対応のユーザーインターフェイスがわかりやすい。

②専用アプリで利用時間や移動距離等を記録できる。

③アプリひとつで世界中のOBikeを使える。

<OBikeのデメリット>

①自転車が重く乗りにくい。変速機も無く、GIANT社の自転車を使用するU-Bikeに比べると雲泥の差。やや長い距離だと太ももパンパン。

②GPSの精度が悪い。目の前にあるはずの自転車がアプリ上に表示されない。ビルの陰に隠れる都心部ではかなり精度が悪い可能性あり。

③ロックが解除されない場合あり。アプリでQRコードを読み「解除された」というメッセージが出ても実際は解除されていないという現象を体験。オペレーターの連絡先もわからずかなり不安。

④シェアできる自転車であることがわかりにくい。大規模なステーションを有するU-Bikeに対し、一般の路上駐輪場や道路上に1〜2台程度が無造作に置かれている場合が多く、どうすれば使えるのかわからない。自転車が故障している場合もあり。

⑤登録にはクレジットカード番号が必要であり、最初の登録時にはデポジット49米ドルが必要。

⑥返却時に困る。目的地の近くのどこでも返せるが、ルールとして正しい置場の判断に迷い、「ま、いっか」という軽い気持ちで路上や店先に置かれかねない。ステーション型の方が貸出返却拠点が明確でユーザー側も安心。

これまで国内外の自転車シェアリングサービスを利用してきましたが、OBikeのようなフリーフロート型のサービスは一見すごく便利であり、中国・上海くらい歩道上に自転車をばらまけばどこでも借りられる利便性が強く感じられると思います。

しかし、ステーション型の公共自転車シェアリングサービスの安心感や快適性にはかなわないな、というのが率直な感想です。また、台北市のように公共自転車がすでに定着しているにもかかわらず、そのステーションの合間を縫うように自転車が放置されるという現象は望ましいとは言えず、特に、放置自転車対策に多額の費用を投じてきた日本の都市部では容易に受け入れられないサービスだと思います。

一方で、アプリひとつで借りられる手軽さは素晴らしく、インテリジェンスな駐輪設備が不要というコスト的にも有利なシステムであることから、すでに開発途上である「電子柵」(GPSの位置情報で特定の範囲のみ貸出・返却可能とする仕組み)を高い精度で運用できれば、日本の各都市でも採用するところが出てくるように思います。

国内でも、mobikeがLINEと、ソフトバンクがセブンイレブンと連携してサービス拡大を図ろうとしていますが、個人的には、自治体と連携して着実にサービス範囲を広げているドコモ・バイクシェアのほうが安定感があるように感じます。真に便利で安心できるサービスにするには、公民連携での体制づくりが必須であるといえます。

今後も国内外の自転車シェアリングサービスを体験・紹介していきたいと思います。

ではまた。