全国自転車活用推進フォーラム~第6回自転車利用環境向上会議 in 愛媛・松山~【二日目②】

日曜担当のm.kです。

今週も引き続き、「全国自転車活用推進フォーラム~第6回自転車利用環境向上会議in愛媛・松山」の二日目について。

先週ご紹介した「安全・教育分科会」を除く3つの分科会(通行環境分科会、ツーリズム分科会、まちづくり分科会)の様子をダイジェストでご紹介します。

▼まずは通行環境分科会。座長の山中先生(徳島大学)の進行により、「車道・一方通行の安全性は?」をテーマに議論が展開されました。登壇者は、警視庁交通規制課の海老澤主査、岩手県立大学名誉教授の元田先生、松山市都市・交通計画課の石井課長の御三方。概ね以下のようなご発表がありました。

山中先生からは、オランダでは一方通行が基本であり、ガイドラインでも双方向の場合は特別な注意が払われていること。

海老澤主査からは、東京都内のナビライン設置により車道左側通行の割合が高まっており、平成30年度までに1000kmのナビラインを整備していく予定であること。

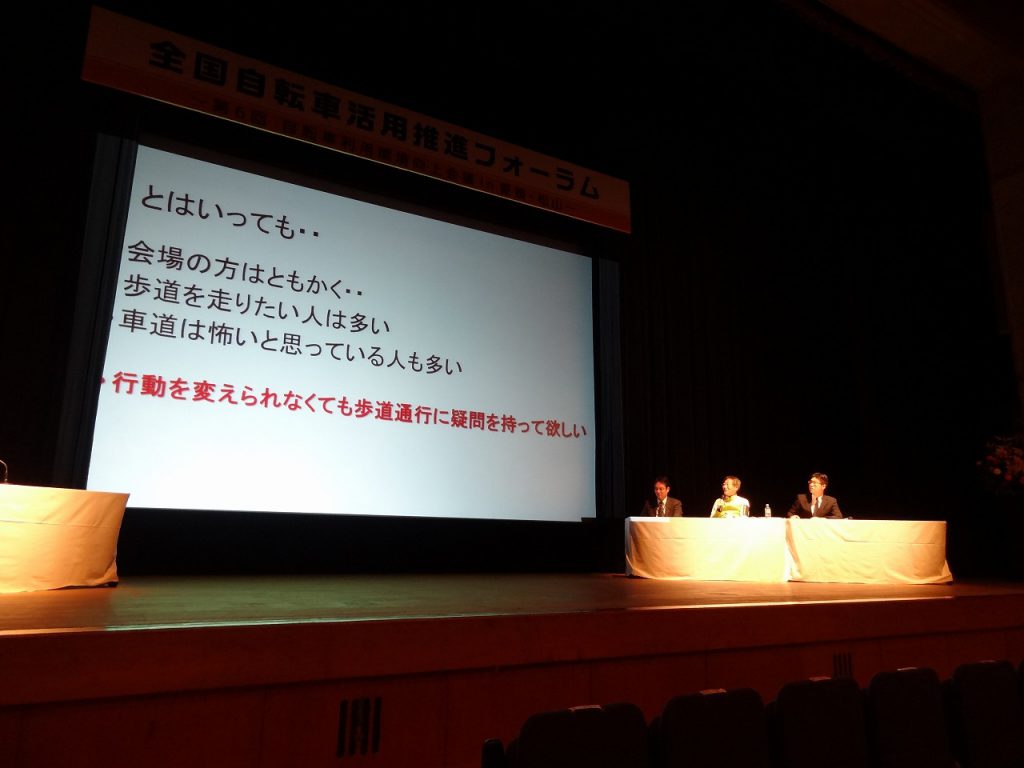

元田先生からは、自転車の歩道通行の根本課題として「歩行者の保護」と「違法通行状態への対応」が挙げられ、実質的に破たんしている現状の法制度をどうするか、ということ。

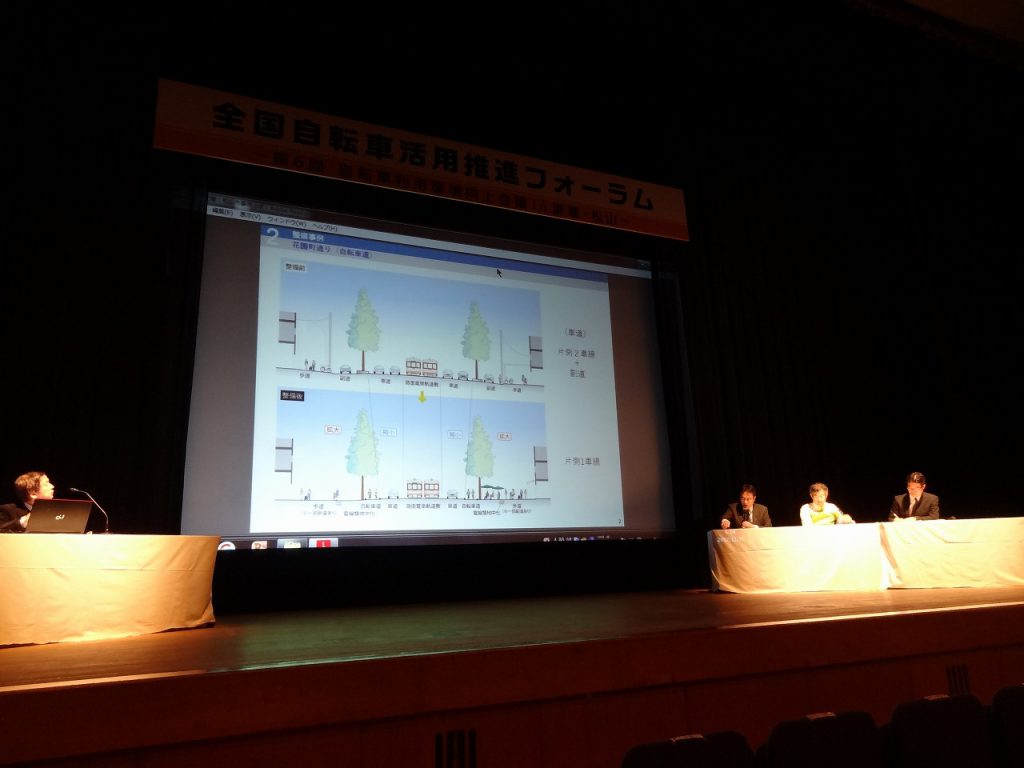

石井課長からは、松山市中心部の自転車ネットワーク整備の事例として、花園町通りやロープウェイ通りの状況を取り上げ、道路空間再配分による通行空間整備を進めていくこと。

▼元田先生のスライド。たしかに「車道は怖い」と思っている人が多数おられると思います。それを十分に理解したうえでの車道通行の意義や必要性を議論することがとても大事ですね。

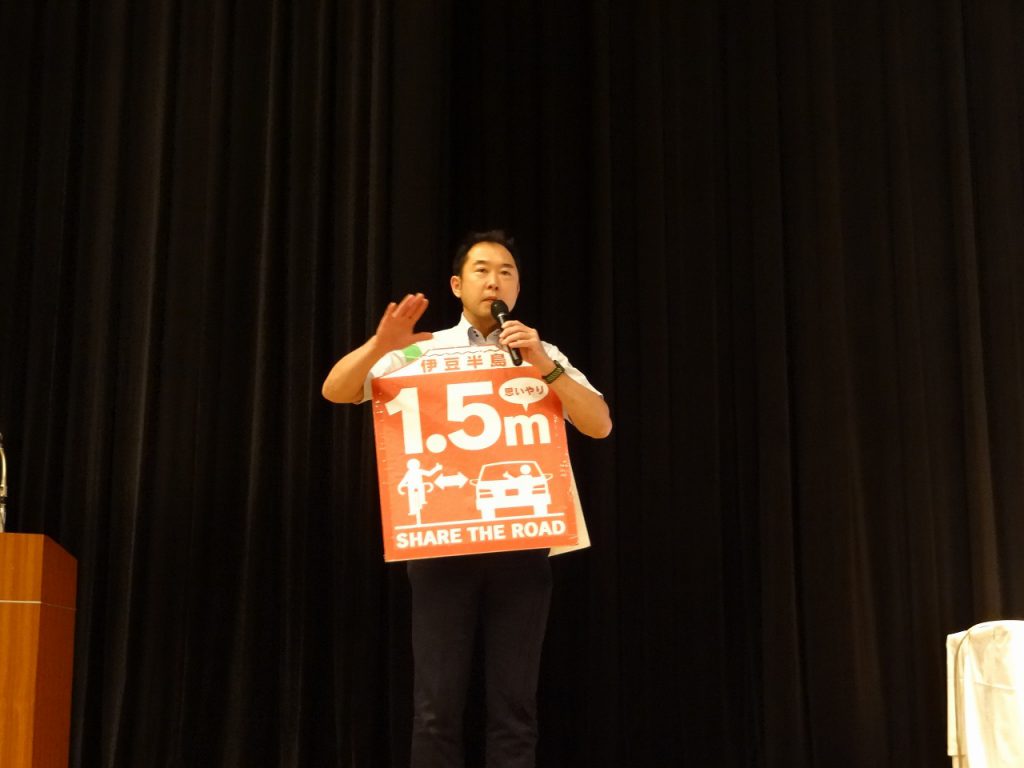

▼通行環境に関するポスター発表者として、一般社団法人伊豆観光圏活性化協会の松富代表理事がご登壇。東京オリンピック・パラリンピックの自転車競技の舞台となる伊豆半島で、愛媛県からはじまった「おもいやり1.5m運動」を広めていくことが、車のドライバーが加害者となる事故低減にも寄与することを指摘されました。

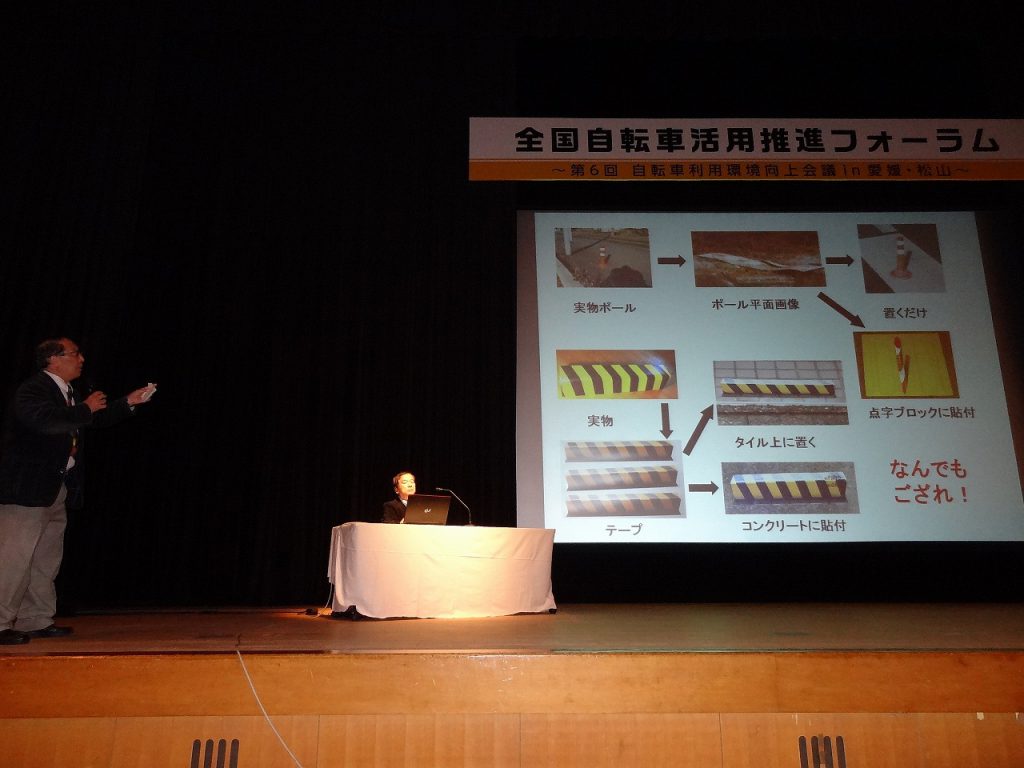

▼同じくポスター発表者として、株式会社一心助けの鈴木代表がご登壇。自社開発する立体視平面ポール(立体的に視える路面表示)の整備効果などを解説されました。

▼続いて、ツーリズム分科会の様子。愛媛県開催ということで、今回の分科会の目玉となり、会場は超満員。座長である小路さん(自転車利用環境向上会議全国委員会幹事)の進行で、全国各地で活躍される方々の取り組みが紹介されました。

▼座長を除く登壇者はなんと8名!!!素晴らしく豪華なキャスティングで、これを分科会とするのはもったいないくらいです。右から順に、サイクルライフナビゲーターの絹代さん、コグウェイのディクソン江梨さん、株式会社アーチヒーローの高橋幸博代表、輪の国びわ湖推進協議会の藤本代表、愛媛県自転車新文化推進室の坂本室長、国土交通省北海道開発局道路計画課の池田道路調査官、一般社団法人ウィズスポの中島代表理事、そしてあとの写真に出てくるNPO法人自転車活用推進研究会の小林理事長。皆さんのご発表につきましては、また改めて別の機会に共有させていただければと思います。ご容赦ください。

▼開催都市・愛媛県を代表して坂本室長より、ついに始動した「サイクルアイランド四国」(四国一周1000km)についてのご紹介。四国内の他県との温度差が課題としながらも、台湾一周サイクリング「環島」(ファンダオ)を引き合いにその経済効果と魅力を力説されました。四国一周が、日本の新たな自転車文化となるよう微力ながら協力していきたいと思います!そのうち石川県一周も。。。

▼小路座長のアイデアで、各登壇者が模造紙にポイントを記載して共有しあうスタイルを採用。コグウェイを通じて世界をつなぐディクソン江梨さんからは「自転車で世界をつなぎ続けることが世界平和にもつながる」と力強いコメント。自転車にはまさにそのパワーがあると思います。

▼最後に登壇された皆様で集合写真。次回はメインプログラムとして再度ご登壇いただきたいですね。

▼そして、まちづくり分科会。座長である三国千秋先生(北陸大学名誉教授)の進行のもと、5名の登壇者の方々による議論が展開されました。

▼発表者は、伊予鉄道株式会社の中尾常務取締役、NPO法人ポロクルの熊谷事務局長、真庭市観光振興室の栢野(かやの)上級主事の御三方。中尾常務からは伊予鉄道のサイクルトレインについて、熊谷事務局長からはシェアサイクル「ポロクル」とまちづくりの取組について、栢野上級主事からは一日目にもご紹介いただいた「散走」や健康まちづくりの取組についてご紹介いただきました。

▼三国座長とコメンテーターのお二人。真ん中は、公益社団法人日本交通計画協会の三浦室長、右端はNPO法人自転車活用推進研究会の内海事務局長。三国座長の軽妙な仕切りにより、計6名の皆様と参加された会場の皆様のクロストークが展開され、自転車まちづくりのキーポイントが共有されました。この内容についても後日別の機会に。

▼分科会終了後、ホールに集合して各分科会の共有。最後のプログラムにも多くの皆様が参加。

▼各分科会の座長の皆様より、議論のポイントを端的にご紹介いただきました。ハイチェアに腰かけて進めるスタイル。カッコいいですね。

▼分科会まとめは、大阪市立大学准教授の吉田先生。安全・教育分科会から引き続きのご登壇、ありがとうございました。次回の分科会では、登壇者と会場の双方向のやりとり(実践者とこれから取り組む方々の相談や課題への対応策の共有)を充実させるべきとのご指摘も。

▼閉会にあたり、次回開催候補都市である堺市自転車環境整備課の田中課長よりご挨拶。自転車利用環境向上会議全国委員会からのご指名ということで、これから実現に向けて具体的な検討が進められるようです。堺市といえば、株式会社シマノのお膝元。自転車利用環境整備も計画的に進められています。ぜひとも堺市で開催していただければと思います。

▼最後に、開催都市を代表して、松山市都市整備部の川口部長より閉会のご挨拶。愛媛県ならびに松山市の方々には、数十名体制で事前準備や当日対応などにご尽力いただきました。その一端は少し前のブログでご紹介しております。本当に素晴らしい機会をありがとうございました!

▼二日目の司会進行を務めていただいた愛媛県自転車新文化推進室の河上主幹。ありがとうございました!

以上、分科会のダイジェストでした。

文量の都合もあり、すべてご紹介できず残念ですが、自転車利用環境向上会議全国委員会のほうで改めて別の機会に資料も公開される予定ですので、しばしお待ちいただければと思います。

実は、これまでの自転車利用環境向上会議の中で、4つの分科会を設けたのは今回が初めてであり、一抹の不安がありましたが、座長の皆様のネットワークとご尽力により、まさに国内の自転車施策のリーダーが集うとても贅沢な会合となりました。充実した議論の裏側で、わずか90分では不完全燃焼という声も聞かれましたので、次回のプログラム編成では留意したいですね。

愛媛・松山編も次回で最終回!現地視察の様子をお届けします。

ではまた。