全国自転車活用推進フォーラム~第6回自転車利用環境向上会議 in 愛媛・松山~【二日目①】

日曜担当のm.kです。

前回に引き続き、「全国自転車活用推進フォーラム~第6回自転車利用環境向上会議 in 愛媛・松山~」について。

当日のプログラム等はこちら。

二日目は、朝から4つの分科会が行われました。その4つのカテゴリーとテーマは下記の通り。

①通行環境分科会:車道・一方通行の安全性は?

②安全・教育分科会:何をどう教えるのか?

③ツーリズム分科会:「しまなみ」に学ぶこれからのサイクルツーリズム

④まちづくり分科会:自転車をまちづくりにどう活かすのか?

今回は、分科会特集の第一弾として、僕も参加させていただいた「安全・教育分科会」の様子をお届けします。

▼二日目は朝から4つの会場にわかれて分科会。僕は安全・教育分科会に参加しました。

▼びっしり満員御礼、熱気ムンムンの会場。

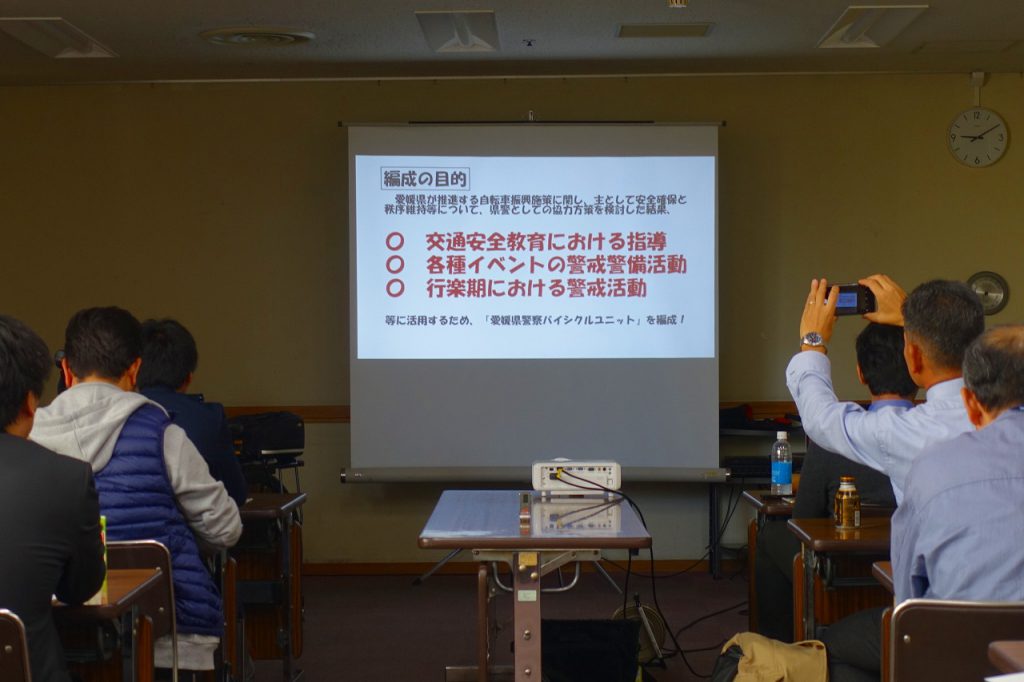

▼登壇者プレゼンのトップバッターは、愛媛県警バイシクルユニットのお二方。日頃乗っておられる専用自転車も持ち込んでいただき、バイシクルユニット誕生秘話やその活動内容などについてとても分かりやすく興味深いご発表をいただきました。座長である茨城大学の金先生のご配慮により、発表冒頭は写真タイム!少し照れくさそうな表情が良いですね(笑)

▼愛媛県警バイシクルユニットの編成の目的は「①交通安全教育における指導」、「②各種イベントの警戒警備活動」、「③行楽期における警戒活動」の3つ。このように文字にするととても警察的でお堅いものに見えますが、子どもから高齢者までの幅広い年代に対して自転車安全利用教室などの機会を提供されており、全国の模範となる取り組みです。ぜひ他県にも広まってほしいと感じました。

▼こちらがバイシクルユニットの専用自転車。GIANT社からの寄贈。フレームにはPOLICEの文字と警棒(誘導棒)が設置されており、荷台には小物を収納できるバッグも。

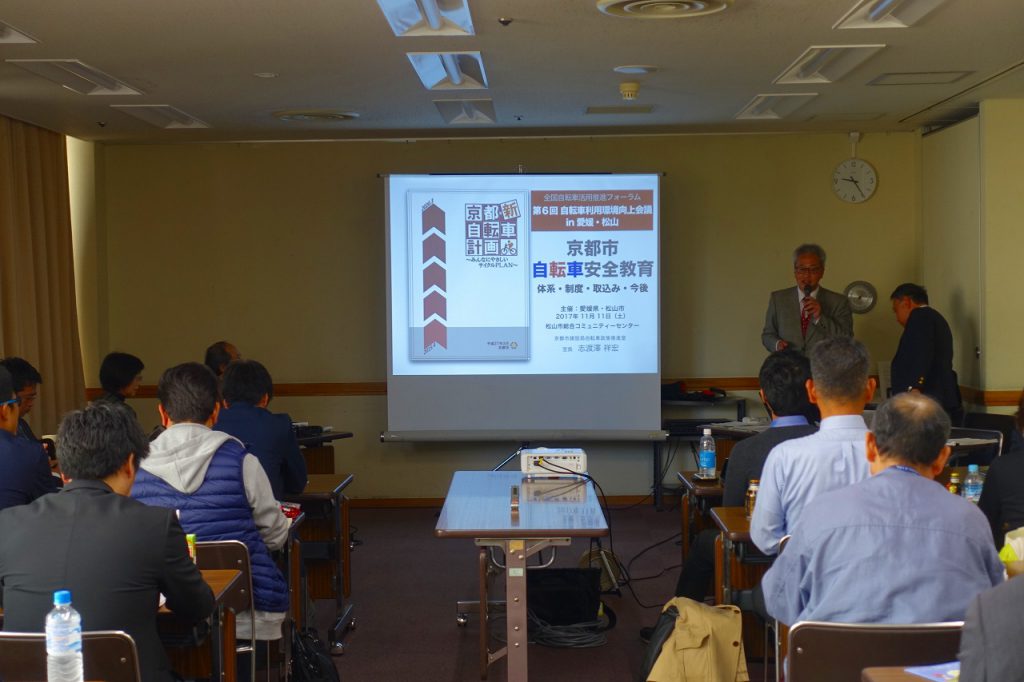

▼続いての発表は、京都市自転車政策推進室の志渡澤室長。「京都新自転車計画」に基づく自転車安全教育の取り組みについてご紹介いただきました。とても軽妙なトークで会場の皆さんを惹きつけるとともに、市の予算編成の概要や自動車教習所との連携による周知啓発活動など、参加者が知りたい具体的な内容についてお話いただきました。「教習所にも自転車通行空間を示す矢羽根表示を入れていきたい」とのお言葉も。まさに国のガイドラインに沿って実現していくべきことだと共感しました。

▼同じく京都市の取り組みということで、NPO法人自転車活用推進研究会理事の藤本さんより、「見てわかる!自転車交通安全教室」と題してお話いただきました。市内の各中学校の生徒を対象に実際に取り組んでいる教育プログラムについてご紹介いただき、生徒の目線で身近な実例を取り上げて示すことの重要性が指摘されました。どこかで起きている自転車事故ではなく、自分が知っているあそこで起きた事故という「自分事」として理解させることは、常に意識すべきとても重要なことであると感じました。

▼ここからは、一日目のポスターセッションで発表された中から関連する実例のご紹介。まずは、「バスと自転車の共存プロジェクト」の高島代表から、バスの死角体験を通じた自転車の安全利用の啓発と、同じ中速モードである路線バスと自転車の共存の必要性についてご指摘いただきました。

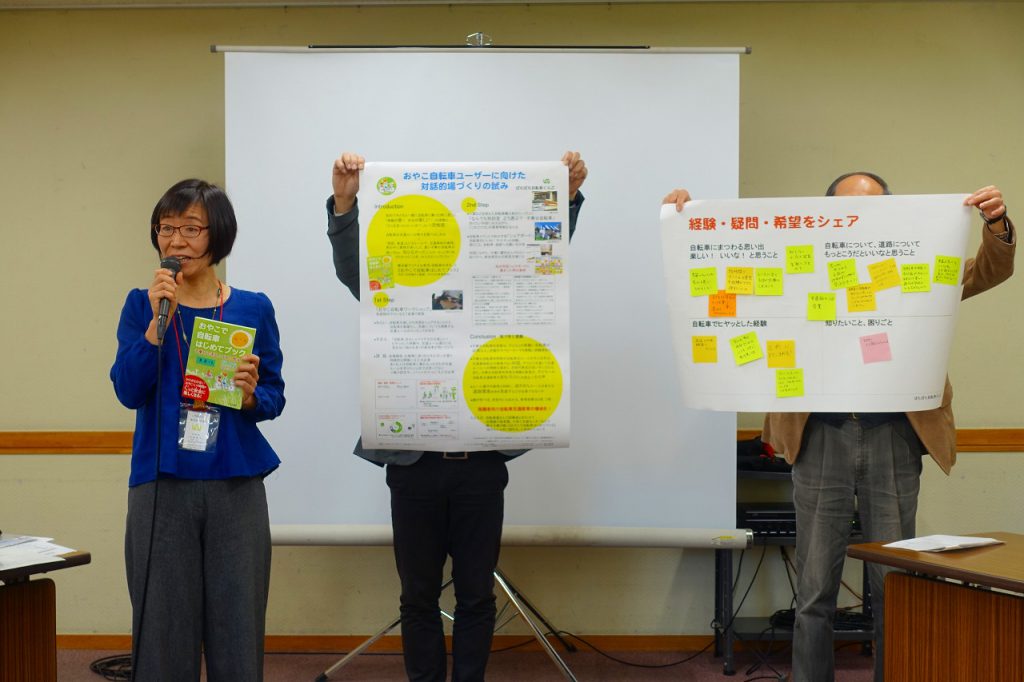

▼こちらは「ぼちぼち自転車くらぶ」のやまがさんのご発表。「おやこで自転車はじめてブック」という書籍も出版されており、日々大切なわが子を自転車に乗せて移動する親世代の方々にわかりやすく自転車安全利用の方法を周知・啓発されています。自転車のヘビーユーザーだけど正しいルールをあまり理解できていない層という重要な部分にフォーカスされており、僕もこれから書籍を拝読して勉強したいと思いますが、やまがさんも藤本さんと同じく「自分事」としていくことの重要性が指摘されたように感じます。

▼こちらは「とらふぃっくsisters」の山崎さんのご発表。長野県塩尻市をホームグラウンドとして、「心に響く交通安全教育」をモットーに自転車安全教室を展開されています。交通安全ミュージカルを創作・上演するなど、交通安全の大切さを楽しく伝える素晴らしい取り組みを展開されており、訴求考課を高めるためジャニーズ事務所にアプローチしてジャニー喜多川さん(社長)からタレントの出演OKを直接もらったという秘話もご紹介いただきました。エネルギッシュ!

▼ここから後半戦へ。話題はより具体的な課題や教育内容に移っていきます。地球の友・金沢の三国成子さんより「デンマークの自転車教育から学ぶこと」についてお話いただきました。デンマーク自転車教室については過去のブログで取り上げていますのでぜひご覧ください。前編・後編

▼三国成子さんからは、デンマークで実践されている幼少期からの自転車安全教育の身体的・精神的な有効性と、日本での自転車安全教育プログラムの必要性について指摘されました。自転車活用推進法が施行された今、まさに自転車を活用した交通安全教育や環境・健康などへの意識向上などを進めていく必要があると感じています。

▼ここで、株式会社スマートコーチングの安藤代表より、自動車学校と連携した親子で楽しめる自転車安全教室の実例などをご紹介いただくとともに、日本の今の交通安全教育に対する鋭いご指摘をいただきました。例えば、保育園の送り迎えを自転車で行う保護者に対しては、強制的に法制度として自転車安全教育を義務付けるような「ティーチング」(教え込む作業)が必要であり、自発的な交通安全意識を引き出す「コーチング」だけでは不十分とのご指摘がありました。

▼最後に、大阪市立大学の吉田准教授より、自転車教室に関する世界的な動向をご紹介いただくとともに、分科会の総括的なコメントもいただきました。時間が押し気味となってしまい、わずか5分ほどの持ち時間となってしまいましたが、端的に現在の課題や今後目指すべき方向性をご指摘いただきました。

▼こちらは諸外国の制度比較。フランス、デンマーク、オランダでは自転車安全教育を法制度として規定している一方、日本ではそれがなく、各学校やイベントなどの単位で対処療法的に実践されているのが現状です。これからまさに国として検討すべき課題が浮き彫りになっていると感じます。

▼最後に、座長の金先生より一言。わずか90分という短い時間ではありましたが、非常に中身が濃い充実した分科会でした。コーディネートをありがとうございました!

▼登壇された皆様で「キープレフト」のポーズ。

▼ポスターセッションの内容をご紹介いただいた皆様。バイシクルユニットのお二方も一緒に。

以上、安全・教育分科会の概要でした。とても豪華な講師陣となり、とっても有意義な分科会だったと感じています。

自転車先進国であったにも関わらず、今やむちゃくちゃな状態の日本。自転車活用推進法が施行されたことを踏まえて、自転車を活用した若年層から高齢者への教育活動を新たなプログラムで展開していくことの必要性を痛感しました。

次回以降も、分科会や現地視察の様子などをお届けします。

ではまた。