自転車の目線で金沢(能)を観てみよう VOL.5

1月17日 あの甚大な被害から21年、「安全なところはない」、「地域の絆の大切さ」を知らされた日です。

金沢では昨日、今日と心配をしていた雪、雨も降らず、ちょっと寒いが穏やかな2日間でした。17:40終了、受験生の皆様、お疲れ様です。

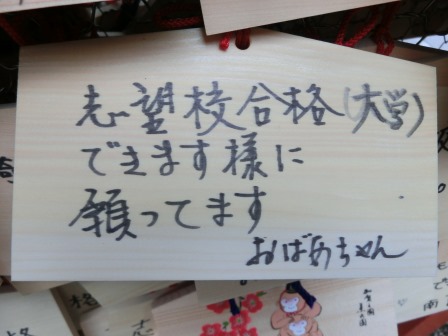

▼16日の金澤神社(学問の神様・菅原道真を主祭神:石川県で一番の受験の神様)

▼16日曇りの兼六園(着物姿で散策される若者たち、梅の八重寒紅:やえかんこう) 春が待ち遠しい。

▼17日朝、青空の金沢駅 兼六園口 広場(もてなしドーム、鼓門)

金沢は、「学都」と呼ばれ、素晴らしい大学が多くあり「大学の街」、「文化学術の街」とも言われています。金沢で一緒に学びませんか。

▼「学都」金沢の象徴として県民に親しまれ、数々の人材を政財界や学界に送り出してきた「旧第四高等中学校」の記念館を紹介します。(明治26年~昭和25年閉校までの約60年間)

▼石川四高記念館の門柱とまちのり、四校記念碑(平成27年12月20日撮影)

▼校風が超然主義(混沌とした社会の中にあって、その風潮に染まることなく、しかし積極的に社会に関わっていこうとする姿勢)です。まちのりも妥協せず積極的にまちづくりに関わっていきます。

今回は、「能」についてご紹介いたします。

金沢の能楽は、「加賀宝生」として独自の発展を遂げ、「空から謡(うたい」が降ってくる」(意味:木や屋根の上で仕事をする庭師や大工も謡をうたった)と言われています。

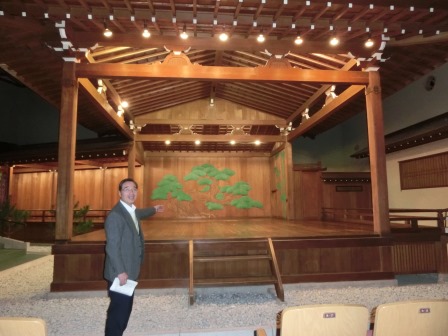

最初は、石川県立能楽堂です。場所は、兼六園 小立野口のすぐ近くにあります。能楽などの定期公演や能楽講座などが行われ、能舞台公演のない日は、見学ができます。

▼能が上演されている石川県立能楽堂

▼16日 能舞台などを丁寧にご説明をして頂きありがとうございました。(揚げ幕、三本の松の遠近法、老松の絵、檜舞台下のカメ、四本の柱など)

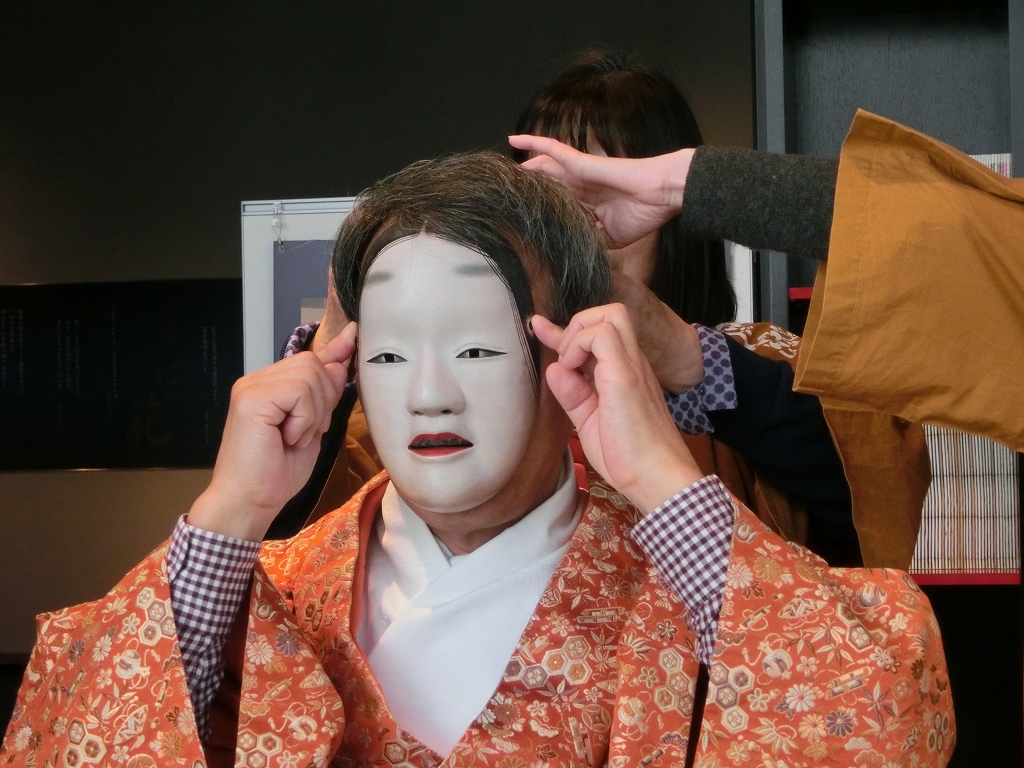

次は、金沢の無形文化財である貴重な能面や能装束を収蔵展示している金沢能楽美術館です。能面や能装束体験コーナーもあります。場所は、14番広阪ポートすぐ近くで金沢21世紀美術館横、まちのりハイブリッド(電動アシスト自転車)3台を寄付して頂いた「金沢sweet&cafe古都美」の隣りです。

▼広阪ポートすぐ近くの金沢能楽美術館

▼平成27年12月20日 能面と能装束を体験してきました。能面は増(神性のある中年の女性)を選び、敬意をこめ一礼をしてから面をかけ、能を舞ってまいりました。ボランティアガイドの皆様、色々と能を体験をさせて頂きありがとうございました

▼面の向きによって表情が変わります。分かります?

▼隣のお兄さんは、般若の面(女体の怨霊鬼女)を付けていました。迫力あります。

現在、金沢能楽美術館では、加賀宝生に伝えられた古面の名品と全国から寄せられた現代能面美術展の入賞作品とが一堂に会した能面展が開催されています。眉間に木の節の痕の能面 節木増(ふしきぞう)もお見逃しなく。(新・古能面展Ⅵ ~1月31日まで開催中)

こんなに身近に能が体験できるのは金沢だけだそうです。皆様もまちのりを利用し金沢能楽美術館での能体験や石川県立能楽堂で観能してみませんか。

まちのりは、これからも学生や伝統芸能を応援します。

今日もご利用ありがとうございます!